1.石巻平野臨海部でのお仕事 (2016.04.04)

少々重い体を起こして石巻臨海部へ。

後藤先生,開氏と。

装置の設定

開氏 走る。

堆積物の実体はこんな感じ。

東北大学から後藤先生,開氏 と お二人の学生さん。

当方から,先家君と室長。

当方は,新入生のガイダンス中のため,この日のみの参加。

目次へ

2.山王地区自然堤防の穴掘り(雨,失敗)(2016.05.17)

多賀城市山王地区にて,自然堤防上から検土杖で穴掘りを敢行しましたが,

雨と細礫に阻まれ,途中棄権。

印象としては,結構大きな流れが通過した様です。小礫は軽石礫なので,無視する

として(供給源?),基本的に小砂利が含まれるほどの流芯状態。

ミニ発掘現場にて (参加者:さきいえ,まりりん,室長)

目次へ

3.2年生の実習で長町-利府線を見る(2016.05.26)

2年生の実習で,仙台市内を通過する活断層,長町-利府線沿いを見て回りました。

この写真には,断層は写っていませんが,参加者は熱心に地形を観察して廻りました。

住んでいる人に伺いましたが,活断層の存在は認識していないようです。

この日は,新聞記者さんも同行し,翌日の朝日新聞(宮城県版)に掲載されました。

東北学院大学時報第734号(2016年7月16日発行)掲載記事もご覧下さい。

→(pdf 約4M,容量に注意)

目次へ

4.仙台市内の某遺跡にて,堆積物観察と噴砂跡(2016.05.16)

仙台バイパス東側にある某遺跡で,堆積物を観察することができました。堆積物としては扇状地~低地で,微細砂~シルト。その様な縞目上の堆積物を切り込んだ旧流路跡も確認されました。少なくとも弥生時代以降に一端流路の通過履歴があるようです。

扇状地性堆積物を刻む流路跡の様子(標尺を持つのはさきいえ隊員)。

下の写真は噴砂の砂脈

噴砂の砂脈。砂脈の地上部展開は弥生時代の地表か?

目次へ

5.2016年度ゼミ(2016.06.10)

今年度のゼミ集合写真です。

いまどき,学生さんも忙しくて,勉学に集中できない面もあるようです。大学という教育・研究機関の役割も変更を余儀なくされつつあります。

目次へ

6.亘理町四方山(2016.06.21)

亘理町と角田市の間に南北に連なる亘理丘陵。その稜線部にある四方山にでかけて来ました。

四方山山頂の展望台から,山元町方面を望む。

亘理丘陵の頂部は花崗岩類の岩が露出しています。花崗岩の特徴として,風化するとボロボロの砂粒(真砂)になることが知られています。風化した層は豪雨などで押し流され下流に甚大な被害をもたらします。土石流災害ですね。私たちが訪れた場所も,風化が進んだ岩が多く露出していました。

少し場所を移動すると,ボロボロに強風化した真砂寸前の岩?が分布する地域がありました。

目次へ

7.県北パトロール(2016.08.16)

宮城県北部に位置する地域の氾濫跡地を訪れました。10年くらい前に盛んにけら研が調査したところです。

地下を知るための材料が寝転んでいました。

目次へ

8.南相馬パトロール(2016.08.20)

南相馬市原町区にある泉官衙周辺と,某所について,南相馬市文化財ご担当の方と見て回る機会を得ました。

こんな風景です。

うむ。ゼミとしてここで調査することにしました。

目次へ

9.岩沼市下野郷館跡遺跡(2016.07.12, 09.06)

岩沼市の海岸部に下野郷遺跡という舘の跡があります。そこには多くの井土跡や堤防などが見つかっているそうです。私たちは,その館跡がちょうどある自然堤防地形の延長線上にあることから,その堆積物を注目しているところです。

7月12日時点での調査現場です。志賀沢川の左岸側です。館が存在した当時は水害の少ない土地だったと考えられます。

2016.07.12

2016.07.12この写真ではよく見えませんが,淘汰の悪い堆積物(上の方)と淘汰の良い細粒堆積物(青灰色のあたり)からなる層が確認されます。それ以外はこの写真ではシルト質の堆積物です。通常の洪水は到達していたようです。

2016.09.09

2016.09.09この日は下の方の縞状の堆積層から上の部分の土層のサンプリングを実施しました。実験室に持ち帰り,粒度分析を実施します。

調査隊(隊長:かさね,隊員:さきいえ,室長)

目次へ

10.松島湾野々島(2016.09.09)

宮城県文化財の仕事の延長で,野々島を訪れる機会がありました。浦戸諸島の1つの島です。

現在の岸壁付近に震災前の岩壁があって,水没していました。液状化による地盤沈下なのか,2011年東北地方太平洋沖地震時の地殻変動なのか不明ですが,写真の時刻は平均潮位から30㎝高いこの日の1回目の満潮時刻でした。

ちなみに,地震時に地殻変動として沈下した地盤(牡鹿半島先端で-75㎝)は5年後の現在までに1/3程度リバウンドしたと聞いています。

目次へ

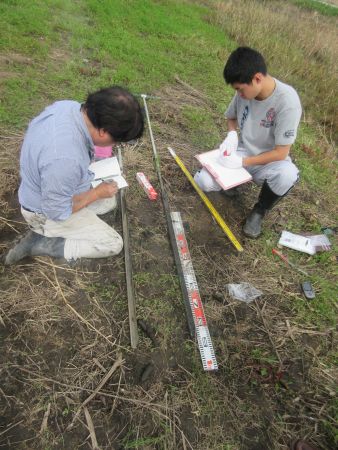

11.南相馬堆積物調査(2016.10.04)

またこの地に来ました。

地表部については自然状態に戻り,湿地帯が広がっています。

調査風景 (佐川先生撮影)

こんな感じです。

最大2m掘削を5本実施。基地から結構距離があり,野外の実験室としては

かなり遠い方です。サンプリングは概ね順調。3.11堆積物は結構粗い。人工物

が多いと思われる。海岸には砂浜はなく,人工海岸となっています。

目次へ

12.松島海岸付近(2016.10.14)

少し時間があったので,松島海岸付近で (-.-)y-~~ 。

雄島 だいぶ砂が溜まってきました。

良い天気すぎてもったいない。

目次へ

13.仙台市内某所の路頭(2016.10.21)

肩すかしだったみたいだ。

目次へ

14.南相馬堆積物調査(2016.10.23)

今年4度目の出撃です。

あと少しで一段落かな。

隊長:先家,隊員:平山,田野崎,室長

目次へ

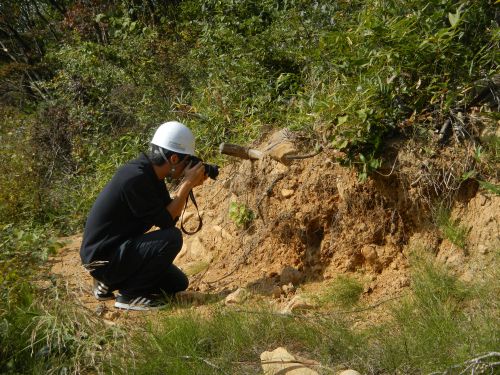

15.七北田川上流部の河岸段丘調査(2016.10.25)

Kera研としては久しぶりの河岸段丘(段丘構成層)の調査です。七北田川上流部に分布する河岸段丘地形とその構成層を観察しました。隊長は先家君で隊員は室長です。

七北田川上流部の中位段丘面

その構成層の路頭

路頭条件は良くないのですが,とりあえず礫層の風化具合などを観察しました。礫は直径10㎝ほどの円礫~亜円礫。ここではマトリックスが砂質では無いのが気になりました。

高位の段丘路頭

礫の風化が進んでいます。

礫を割って風化殻の厚さを観察

いつになく,山の中での仕事です。

こちらは熊さんエリア

やぶを分け入っての路頭

新しめの礫層ですが,立っている礫が多く二次的に移動した可能性があります。基盤岩(下に見えている堆積岩)がずるずる滑る細礫混じり砂層で,室長は滑って転びました。写真では何でもないように見えますが,薄暗い40度を超える斜面を登りました。熊さんエリアなので少々緊張。

水平に近いラミナが見える細粒砂からなる基盤岩の上に,巨礫が載ります。

上町段丘相当か?!

仙台市街地(広瀬川)の河岸段丘と比較しながら編年を行いますが,もとになる仙台市街地の段丘面の年代観が不確実なので,心ゆらぎますね。

隊長:先家君,隊員:室長

目次へ

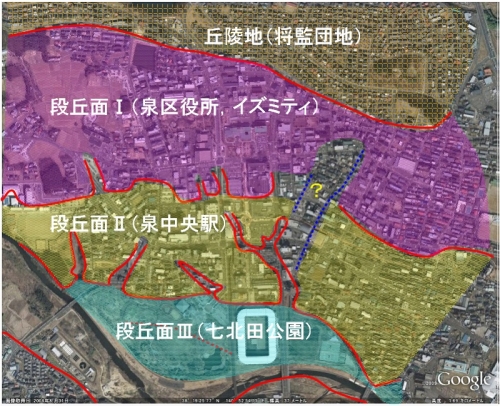

16.泉中央の河岸段丘(2016.09.26)

1年生の実習で泉中央にみられる七北田川の河岸段丘地形をみてきました。

泉中央は計画された都市で,地形や土地利用,さらには防災対策についても十分

練られてた街であることをみて参りました。

泉中央の路地にある坂道が河岸段丘地形の段丘崖にあたることを観察しました。

こちらも,上の写真と同じ段丘崖です。

このように,段丘崖が明瞭に分かる部分も有りますが,泉中央駅の周辺は少々頭を

使ってかつての地形を復元してゆきます。

こちらは泉中央にみられる河岸段丘を地形区分したものです。一番下に七北田川が

左から右へ(西から東へ)流れています。

目次へ

17.七北田川上流部調査2(2016.11.08)

七北田川上流部河岸段丘構成層調査が継続的に行われています。“熊”対策として特に有効なものはありませんが,とりあえず風化殻調査でカンカン石を割っています。

目次へ

18.南相馬堆積物調査(2016.11.13)

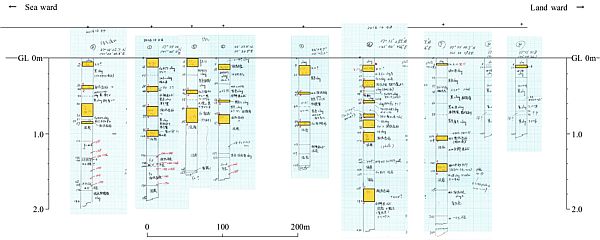

またしても南相馬での野外調査です。良い天気に恵まれましたが,排水が機能していないので,湿地帯の中を進むような感じです。この日は5回目の調査になります。

隊長:さきいえくん(右,3年生),隊員:ひらやまくん(2年生),そして室長

室長の長靴にひび割れにより大穴があいていて,ガボガボと雨上がりの小学生のような懐かしい感触でした。

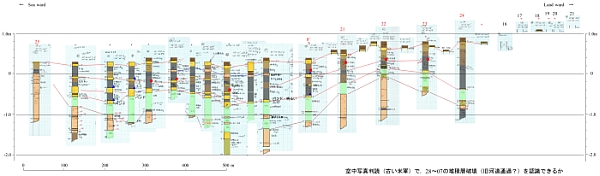

1本のボーリングですと対比の苦労も無く簡単なんですが,古地形を含む堆積状況を把握するために20本(×2m)を越えるボーリングを実施してきました。それでも対比が困難な部分がありますが,とりあえず次に進めることにしましょう。ここは数少ない3.11津波堆積物がそのまま残っている地域でもあります。

近年,勉学には不熱心な学生 (?学生とは呼ばないのかも) が増える中,私たちは絶滅危惧種的な研究熱心な学生さん達としっかり研究に励んでゆきます。

海浜へのアタックは室長のみで行いました。綺麗に淘汰された細粒砂でした。陸部で地下に見いだされた砂の薄層と良く似ていたのでとりあえず安堵。

とりあえずの断面図ができあがりました。よく見えないでしょうけれど,東西方向で1.5㎞の距離で16本の簡易ボーリングと13地点でのスコップ掘りをおこないました。結構たのしかったですね。

目次へ

19.蒲生西の現場(2016.11.25)

宮城野区蒲生の運河での発掘調査を見学しました。2時間目と5時間目の講義の合間だったので,慌ただしくご案内頂きました。

運河の護岸としての石積とその背後に見える自然堆積層を拝見しました。写真の黒い土層(粘土,粘性強い,黒ごまあんこ風)の堆積環境が分かりません。現在のTPで-0.5~-1.0mです。水平に連続して行きます。底部に3㎝径の木片があります。木片に加工痕はありません。ラグーン縁辺の湿地帯にしては砂分が全くありません。この層の上面部には楔上の地割れがあります。一時的に乾燥したか,揺らされたか?。なにやら人の気配もするし????

目次へ

20.名取方面旧河道調査(2016.11.27)

今週から12月だというのに,寒い中,閖上近くの旧河道での掘削調査です。

地表から3メートル掘りました。下底には旧河道底特有の腐植混じり粘土と淘汰不良砂層の細かな互層が確認されました。その上位は??。なんとも。

目次へ

21.西公園隣接地段丘面発掘(2016.12.06)

仙台市街地を流れる広瀬川の河岸で,段丘面上の土層断面を観察する機会を得ました。

写真に写っているのは大礫を含めて基本的に人為的堆積層。その下に段丘構成層があると思われますが,そこまでは届いていない。

同じ段丘面(敷地内)でも,シルト~砂質凝灰岩からなる基盤岩が段丘面直下までせり上がり,河水により侵食を受けたような場所もありました。この面の上には礫が乗らない。もう少し川側ならあるか?とにかく,この基盤岩はもろい。

目次へ

22.川崎町安達(2016.12.15)

火山灰を用いた河岸段丘編年を研究する者のメッカ。宮城県川崎町安達に10年ぶり位でゆきました。熱心な一人の学生さん(3年生)にせがまれて,寒い日でしたが随分荒れてしまった現場に出掛けました。それなりの収穫があったと思います。

ここには3種類の火山性の堆積物が見られます。

これは,愛島軽石層。

この写真は大露頭の最上部です。写真の中には川崎スコリアとその上位のATが見られます。仙台市市史特別編1自然に大月氏による詳しい解説があるので,精読して下さい。ここでは約10万年前からの地形的な歴史を垣間見ることができます。

露頭の最上部から登り口方向を見たところです。雑草や灌木が生い茂っていて,だいぶ荒れた感じになっています。露頭下部には錆びきってもう動かない重機が放置されていたりして,あの世代がもう朽ち果てたのかなぁ,という感じです。でも,同業の物と思われる足跡やひっかき傷があってとても懐かしく思われました。

目次へ

23.市内某所

目次へ

24.岩泉町小本川(2017.03.19)

2016年8月30日夕刻から未明にかけての台風10号による大雨で,岩手県小本川流域で大規模な洪水が発生した。災害原因は台風ではあるが,人災にも近い状況のように感じていた。小本川河床に隣接した河床からの高度差が1~2mしかない平坦面上に高齢者が暮らす施設が建設され,その中のグループホーム「楽ん楽ん(らんらん)」に生活していた人々が亡くなった。小本川が運ぶ土砂は直径十センチ~数十センチを越える角礫~亜角礫からなり,それを含んだ洪水の破壊力や運搬力は計り知れない。

それらの施設が建設されたのは,小本川河床からの標高差が僅か1.5~2mの平坦面(最低位段丘面)上であり,護岸こそあれ確たる堤防も設けられていない土地である。それは河川敷と考えても大きな誤りではないだろう。堤外地に高齢者という災害弱者を住まわせるという誤った土地利用により生じた災害と考えられる。海岸であれば津波来襲の可能性が高い海岸の防潮堤の海側に宿泊施設を建設・営業するがごとき状況のように見えた。

岩泉町 小本川上流 谷内向付近

顕著な洪水被害が生じた地区より数キロ上流から見てゆく。写真は小本川左岸側段丘面上からの風景。河川は同段丘面を3メートル程度下刻して右手奥から左手へ流れる。未だ葉をつけていない並木の向こう側が河川。河川の向こう,すなわち右岸側には緩斜面が連続し,河床方向に かつて?/現在? 岩屑を供給してきた地形が見える。河床はその岩屑を受け取って,下流に押し流している様に見える。すなわち,増水時には多量の岩屑が洪水流に取り込まれ,荷重の大きな流れが発生しやすい状況があったと考えられる。

小本川上流 谷内向付近河床(下流方向を望む)

河床には数㎝~数十㎝の角礫が大量に存在し,洪水時に一部が護岸を越えて左岸の水田(殆ど河川敷)に侵入している様子が見える。

小本川上流 穴沢付近(上流を望む)

左岸の段丘状の地形面は,河床から1.5~2mの標高差でしかない平坦面。その平坦面(まだ葉をつけていない樹木が何本か見える)の上に,河床堆積物が網状流的に載っている。その面(最低位段丘)は相当の水深(1-2m程度か?)で冠水した模様。

小本川上流 袰綿付近 (下流方向を望む)

小本川に架かる橋の上のガードレールが下流に向かって変形している。ガードレールは現河床から3m程度か?。

小本川上流 馬立付近 (左岸側の支谷出口)

支谷から多量の角礫が扇状地的に張り出している。層厚1-1.5m。この層厚は氾濫時に水田上にかぶった洪水流の水深を表していると思われる。この堆積地形から堆積時の状況を推測すれば,冠水位を基準面とした礫からなる三角州として形成され,その頂置層は水平,水底に向かう前置斜面は大きな勾配となっている。

小本川上流 袰綿付近(左岸から上流を望む)

護岸部分を越えて堤内地に白っぽい色の角礫(巨礫)が堆積している。

小本川中流 乙茂付近(左岸側から上流を望む)

河床は円礫~角礫(礫径20~40cm)。約2m以下の比高をもつ最低位段丘面(殆ど河原)があり,その上にピンク色の介護老人保険施設がある。その施設は1階部分に濁流がなだれ込んだ。そのすぐ右方に死者を多くだしたグループホームがあったわけであるが,今はすべて取り壊され,更地になっていた。この最低位段丘面は河床からの比高が小さく,護岸はあったかも知れないが,堤防は無かった模様。

ピンク色の介護老人保健施設を上流側から望む(河は右手)

この面上を,樹木を乗せた荷重の大きな濁流が流れ下ったと思われる。現河床との比高は2m未満。粗粒砂~直径10㎝程度の礫が洪水堆積物として地表を覆っている。

小本川中流 乙茂付近

濁流に巻き込まれた車。

最低位段丘面(現河床からの比高1.5~2m)上の水田や建物が大きな被害を被った。今回のような中規模の洪水への備えもなされずに,低位段丘面上に高齢者用の施設を建設するという土地利用の重大なミスが被害を拡大させたと考えられる。

目次へ

25.三陸沿岸地域訪問(2017.03.20)

陸前高田

陸前高田の嵩上げ工事は,3年前あたりと比較すれば,進んだような感じもあるが,事業自体が大規模過ぎて先が見えない。

志津川の盛土工(海側から陸側を望む)

中央の橋桁のうしろにみえる赤い鉄筋の骨組みが元防災対策庁舎,周りりの嵩上げの土砂の中に埋もれつつある。津波被災時の恐ろしさを過小評価させてしまいそうな遺構となりつつある。右端の盛土の上に小さく茶色に見えるのがさんさん商店街。周りに地元の方々の暮らしは無いが,外部からの来客者で賑わっている。復興は遠い。

女川駅

こちらは女川駅。

女川駅から海側に続く商店街は,新しい街の発展を予感させる。

建物の並びが微妙にずれていたり,統一的なデザインながら,画一的ではない点が

人工的?な気配を打ち消して,人の気配を十分に感じる。

ここは良い街になるような気がする。

目次へ