1.第3回 国連世界防災会議 パブリックセッション発表 (2015.03.14)

私たちの研究室では,新年度を直前に控え,「第3回 国連世界防災会議」のパブリック・セッション(シンポジウム)で研究発表を行いました。

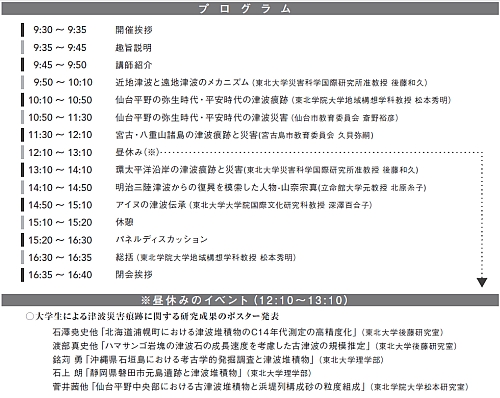

シンポジウムの主催は仙台市教育委員会で「環太平洋地域の津波災害痕跡・経験と知恵の継承」と題するシンポジウムで,考古学,歴史学,民俗学,地質学,地形学,津波工学の多くの視点からの研究発表と議論が展開されました。

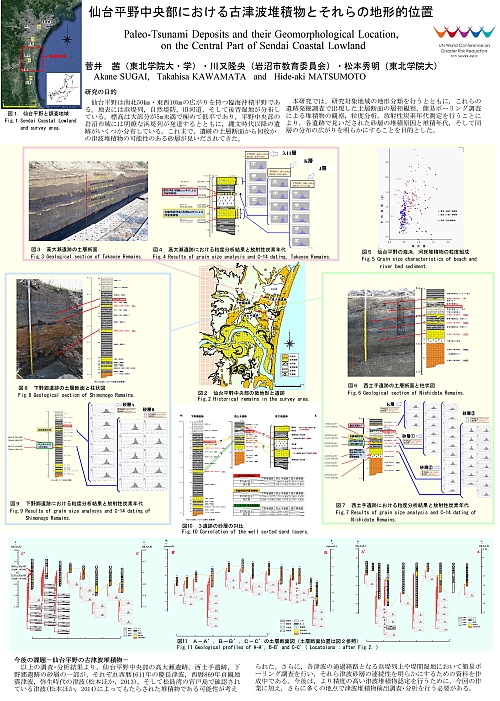

けら研の発表は2件,室長が「仙台平野の弥生時代・平安時代の津波痕跡」と題する発表を行うとともに,それに関連して菅井さん(4年生)がご本人の卒論から,「仙台平野中央部における古津波堆積物とそれらの地形的位置」と題するポスター発表を行いました。

菅井さんのポスター発表風景

シンポジウムは主催者の予想を大きく上まわる200名の方々のご参加を頂きました。ポスター発表はシンポジウムの休憩時間に行われましたが,多くの方々がポスターの前に集まって熱心な議論が展開されました。

パブリック・セッションのポスター

シンポジウムプログラム

菅井さんのポスターです。

コーディネートして下さった仙台市文化財課の斎野さんに深く感謝致します。

もくじへ戻る

2.三陸復興状況調査(2015.03)

今年もこの時期三陸沿岸地域の復興状況を視察しました。釜石,鵜住居,波板,吉里吉里,大槌,山田,そして陸前高田。

釜石港

防潮堤の外側についての復興は進んでいるが,堤内相当地帯ではさしたる変化はない模様。デルタの地盤高は海面との標高差はほとんどない。街と海との間に見るべき防潮堤は未だ存在しない。

鵜住居

デルタ部分に様々な高さの盛土(仮置きもある模様)があり,互いに連結されていない。いま再び巨大津波が来たら,ド大量の武器を津波に与えるような状態。

吉里吉里

盛土は進んでいるがモザイク状態。全体的に盛土という状況ではなく,島状だったり高さの食い違いがあったり,統制がとれていないという感触。

吉里吉里

防潮堤ってこんなに薄い? 背後に盛土が来るんでしょうね。

大槌

防潮堤の海側については整備が若干進んでいる感じがするが,堤内は乱雑な造成。

大槌 臨海研究所前

これは引き波方向だと思う。

山田湾沿岸

いずれの浜も,どんな造成がなされつつあるのか想像すらできない乱積み状態。

山田湾北岸の遺跡

真砂(花崗岩の風化物)が流れ下ってできた様な地面に生活痕。正面の黒い壁にオレンジ色の,,,,,。この遺跡ってそんなに古いのかなぁ。

花崗岩の露出

著しい風化が見られ,花崗岩がボロボロ崩れ落ちている。

真砂

陸前高田

丘の斜面麓から広田湾方向を望む。造成は進んでいるが,今後ここにどんな町が展開するのだろうか。

カーナビ

上の写真と同位置,同方向に車を向けた。カーナビに映し出された幻の市街地。

復興というより,地盤が激しくいじめられているという感覚を覚えた。まだ道半ばだからなのかも知れないが,誰か,が統一的な見地から完成図をきちんと把握している人はいるのだろうか。

もくじへ戻る

3.日本地理学会春季大会(2015.03.28)

日本地理学会春季大会に出席しました。今回,発表は見送ったのですが多くの知見を得て戻りました。

水本先生のポスター前で。

水本先生とツーショット

やはり,自分メインの発表がない大会は寂しいです。今年の秋の大会は愛媛ですね。皆さんまた四国でお会いしましょう。

もくじへ戻る

4.皆既月食(2015.04.04)

地球って大きいですね。

もくじへ戻る

5.地底の森ミュージアム(2015.04.21)

思うところがあって,久しぶりに地底の森ミュージアムを訪ねました。

玄関入り口付近

地底の森ミュージアム(仙台市富沢遺跡保存館)は地下鉄南北線の長町南駅を出て南西に5分程歩くと,緑に満ちた氷河期の森とコンクリート造りの本館が見えます。ここでは当地で発見された氷河時代の森(樹根群)と,狩りをしながら移動していた人々の「たき火の跡」や石を割って「石器をつくった痕跡」などを中心に,仙台市文化財課の長年の発掘によって解き明かされた多くの成果が具体的に展示されています。また,地下展示室の壁にはそれらを埋積した堆積物の断面も展示されています。

広大な空間をもつ展示室には,氷河時代の森の様子が,そのまま

保存・展示されています。

屋外には,氷河期の森や湿地が復元されており,今の季節は新緑が

鮮やかです。

地底の森ミュージアムでは考古学の多くの研究成果が紹介されているとともに,ミュージアム建設に際して,樹根群の保存方法など,多くの新たな技術が蓄積されてきたようです。

また,時折用意される企画展では,氷河時代に限らず多くの遺跡から得られる情報が紹介されます。今回は「大野田・西多賀あたりの古墳」と題する展示が行われていました。これに関しては平成27年5月9日には入館者に対してギャラリートークが準備され,5月23日には専門の職員による講演会が開かれるようです(地底の森ミュージアムのHPを参照ください)。

新緑の季節,是非地底の森ミュージアムに足をはこんでみてください。きっと何か新しい発見がありますよ。

もくじへ戻る

6.地中レーダ(2015.04.23)

東北大学災害科学国際研究所の方々と浜堤列の発達する石巻平野を訪問しました。

ここを掘りましょう

新たな方法で地下の様子を調べようとしています。とても興味深い1日を過ごしました。当方からの参加者は,あかねさんと りほさん,そして室長に伊藤先生です。

もくじへ戻る

7.宮戸島パトロール(2015.04.28)

いつもお世話になっている宮戸島を訪れました。

ここは,太平洋に面する大浜の海岸。2011年には巨大な津波が来襲しました。

この写真は宮戸島ではありませんが,松島湾周辺には菜の花畑が方々に見られます。今年も確実に春が来ている,という実感を得ることができます。

もくじへ戻る

8.放送大学で(2015.04.15-16)

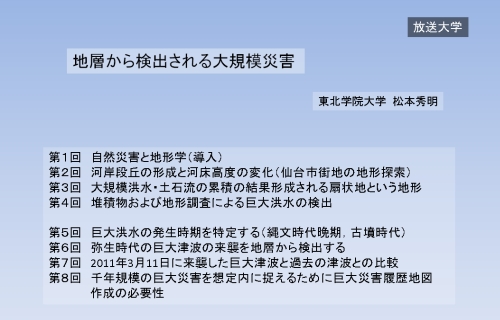

今年も放送大学宮城センター(片平)でのスクーリング授業を行いました。授業は8コマで,土・日の2日間にわたって行われます。

放送大学は,20才代から70才代までの幅広い世代の方々が入学しています。男性も女性も半々位で,話し方がとても難しいです。

質問の時間は毎時間の最後に設けるのですが,次から次へと,あっちからもこっちからも質問が出て,時間が足りなくなります。本務の大学では,質問の時間を設けても,誰も質問しません。このあたり,分かろうとする意識の強さに大きな差があるようです。

もくじへ戻る

9.東北地理学会(2015.05.16)

東北地理学会が5月に開かれました。我がチームからは,あかねさんが筆頭発表者で津波堆積物の話をしました。

落ち着いた発表風景です。

もくじへ戻る

10.ゼミ,集合写真(2015.05.29)

今年度のゼミ写真です。風の強い日でしたが,みんな上手に写っていますね。

いろんな方向を向いた学生さん達で,コントロール困難ですが,自由に自分の力を蓄積させて卒業して下さいね。

もくじへ戻る

11.名取川左岸の旧河道(2015.05.31)

意図するところがあって,名取川左岸の旧河道に行ってきました。

車のあるところから向こうの家の手前までが旧河道です。100m近い川幅で,水田の地下には2.7m程の泥質な堆積物が溜まっています。流下方向は左(西)から右(東)です。私たちは堆積物の調査をしてきましたが,この河道は今から1,180年前に放棄され,三日月湖(河跡湖)になり,その後,泥炭質粘土層の堆積が継続し,現在に至ったことが分かっています。

もくじへ戻る

12.名取川河口左岸の堆積物採取(2015.06.08)

こちらは名取川河口部にある名取大橋下流側の河川敷です。洪水で堆積した土砂を採取するために出掛けました。

河口から1.5キロ程の左岸側です。結構淘汰良好な中〜細粒砂層で構成されているのですが,やはり手に取るとシルト・粘土っぽい粒子も多く含まれています。なーんていまさらですが。。。

もくじへ戻る

13.オープンキャンパス(2015.06.20)

私たちのところでは,年に2回大きなオープンキャンパスを行っています。我がチームの研究紹介ブース前です。案内をしてくれた3年生と4年生です。

8月1日(土)にも泉キャンパスでオープンキャンパスがあります。そのときにも最新の情報を展示しますので,お楽しみに。

もくじへ戻る

14.山元町笠野(2015.06.30)

山元町笠野付近での調査を行いました。このあたりの地形については少々気になっているものがあります。

う〜ん。

若干の使命感があって,ちょっと無理してフィールドワーク。断面図をきちんと作成してみないと何とも言えません。とにかく砂の試料は多く採取しました。

もくじへ戻る

15.NHK番組製作に協力(2015.07.16)

タモリさん,検土杖を使う!

時は前後しますが,NHKさんが,番組で私たちの仕事を取り上げてくださいました。学生さん達の活躍で,この日,無事収録を終えました。タモリさん桑子さんはもちろんですが,スタッフの皆さんにはとても良くしていただきました。有り難うございます。一同,感謝しています。

もくじへ戻る

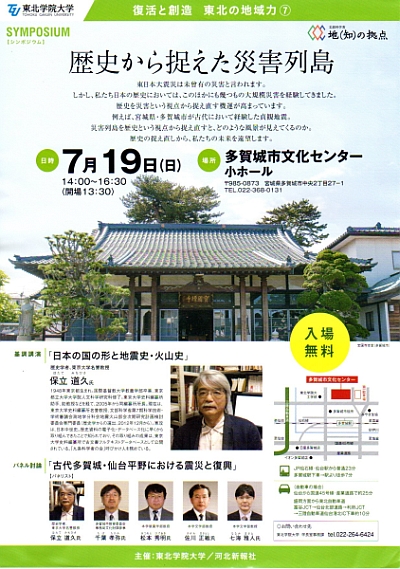

16.シンポジウム「歴史から捉えた災害列島」案内(2015.07.19)

2015年7月19日(日)に多賀城市文化センターで,「歴史から捉えた災害列島」と題するシンポジウムが開かれます。主催は東北学院大学と河北新報社です。基調講演は災害史で多くの成果を上げておられる 保立道久さん です。是非みなさんお運び下さい。

ついでに案内しますと,けら研室長もパネルディスカッションで少し顔をだします。あわせて宜しくお願いします。これまでのゼミの研究成果をベースに,可能な範囲で話題を提供させていただきます。

もくじへ戻る

17.8月オープンキャンパス(2015.08.01)

8月のオープンキャンパス終了後に事務室にて。

ゼミ生や研究室がずーっとお世話になっている皆さんです。

もくじへ戻る

18.連続猛暑日のさなかに(2015.08.05)

連続猛暑日のさなかに野外にて。

これまでずーっとお世話になっている野蒜と宮戸島地区。

そしてそれを結ぶ洲崎浜。4年前の東日本大震災のことは忘れません。

夜10時近くに家に帰りましたが,ライオン君の示す室温は35℃。熱帯夜の始まりです。

8月4,5,6,7と連続猛暑日。

ただ,湿度は60%前後で助かりました。

もくじへ戻る

19.青葉山の火山灰(2015.08.10)

久しぶりに青葉山キャンパスに出掛けました。

青葉山段丘礫層を確認し,その上に載っている堆積物を確認させて頂きました。10万年近くも前の火山灰起源の堆積物でしょうか。

もくじへ戻る

20.松島湾宮戸島某遺跡の製塩跡見学(2015.09.03)

停滞前線の長雨の合間を縫って,某遺跡の製塩跡を見学しました。

防潮堤建設予定地にあたり,長くアーチ形に延びた発掘です。

所々に赤く焼けた土層や凝灰岩を見ることができました。また,それを覆う打ち上げられたと思われる海浜堆積物?が有りました。同堆積物は細粒〜中粒砂を主体とし,摩耗した貝殻片を多く含んでいました。

断面(海岸に平行)は,切った切られたの関係が複雑で,自然堆積に馴染んだ私たちには解釈が難しかった。

もくじへ戻る

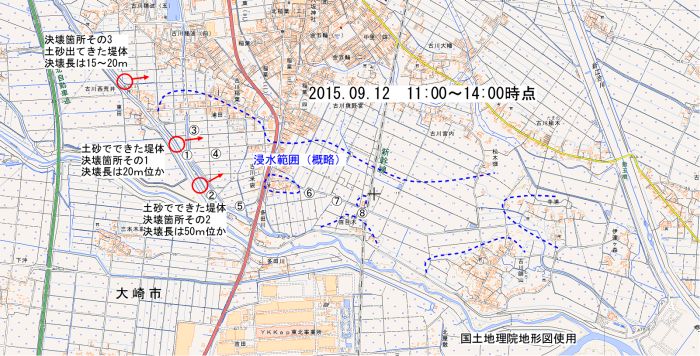

21.大崎市渋井川右岸堤防決壊(3カ所)地点ほか(2015.09.12)

「9月11日午前5時前に渋井川堤防が20mに渡って決壊し(大崎市)」,「約1000人が孤立状態となった(NHK)」と報道されました。

翌日午前に現場へ向かい以下のことを確認しました。 破堤箇所は3カ所でした。

1つは上の地図の①地点で,破堤長は20m位。土砂で築かれた左岸側堤体が破堤しており,もう1カ所は上の地図の②地点(同じく左岸側)で,土砂で築かれた堤体が破損しており,破堤長は50m前後であることを確認しました。12日午前12時時点での浸水域は破線で示された部分の様に見えました。自然堤防や低い丘陵部分,盛土部は浸水を免れている状況。最大浸水深の時期には⑥直西の集落は深く浸水していた(ニュース画像による。

後日,ネット上の写真でもう1箇所の決壊場所を確認しました(上の地図の「決壊箇所その3」の位置)。

破堤箇所その1(上の地図①地点),渋井川左岸側より望む:渋井川左岸側には用水路や湿地帯があり,いくつもの水面が見える。破堤箇所は渋井川の左岸で,破堤部の先に右岸側の草に覆われた堤体法面が見えており,破堤部分の視認困難。

左岸側,右岸側ともに堤体上半部の植覆は泥がついておらず,残された堤体部の越流はなかった様に見える。堤体の崩壊は越流前に発生したか?。あるいは越流予定地点?

破堤箇所その2(地図の②地点),左岸側より望む:破堤箇所その1より400mほど下流にあり,50m程の堤体決壊部が確認される。写真では決壊部の背後に右岸側の堤体の河川側の法面と植生が写っており破堤部分の視認困難。手前の電柱の向こう側は用水路が水没している。電柱の手前にも別の用水路が水没している模様。電柱は健全直立。

破堤箇所その2(②地点)の直ぐ(50m程)東。フェンスが東方や西方??に曲がっている。電柱の向こうの水面は渋井川左岸に並行する用水路が水没した水面。電柱の手前の水面も用水路の水没。

地図の③地点から南東方向を望む。手前はこの時点で水深は比較的浅くなっており60㎝程度,奥は水田であるが,稲穂が隠れる状態(70㎝以上)。

地図の③と④の間あたり。この時点では未だ稲穂が水没している状態。大部分の稲は水中で立った状態であり,なぎ倒されたような状況はここでは見られない。ここでの流速は微弱であったらしい。

地図の⑤地点の2本線の道路上から東方の国道4号方面を望む。いずれの地点においても氾濫から1.5日後であっても水の濁りは意外と少なく,洪水土砂の混入量が多いとは感じられない。

⑤地点から北北西の方向を望む。右手奥の鉄筋の建物が市民病院。熱帯マングローブ地帯の河川の河口を思わせる風景。稲は水没しており,立っているか寝ているか不明。水は意外と澄んでいる。透明度は40㎝程度(以上?)か。

⑤地点の路面に残された堆積物。シルト混じり粘土。

③地点付近(道路上)には微粒砂の堆積が認められたが,この場所以外は粘土を主体としているように見える。

地図の⑥地点:国道4号の東。浸水深のマークが生垣にあり。稲が水没しているところの水深は50㎝程度で,それより1m高い部分まで水没したと思われる。国道4号はこの日昼過ぎまで,通行止めであったことから,国道の盛土を越えて洪水流がこの地に到達したと考えられる。カルパートをくぐった部分もあるかも知れない。詳細は見ていないので不明。

地図の⑥地点から南西を望む。建物に沿って向こう側に国道4号(4車線)が走っている。水田のこの時点での浸水深は50㎝程で,稲穂の上部半分くらいが水面に顔をだしている状態。

地図の⑦から南を望む。自然堤防?上の集落には冠水した形跡は見られなかった。水に濁りはほとんどない。この時点で0.3〜0.5m/s程度の流速で東方へ水が引いている。急速に稲穂が水面上に現れ始めている。稲穂の水没時間が短ければ刈り取り,出荷が可能との話(出会った農家さん談)。

地図の⑧地点。流されてきた草とともに軽トラックが用水路に落ち込んでいた。このほかにも道路上に2〜3台の車両が放置されており,車のタイヤ径を少し上まわるあたりまで流れてきた草が張り付いていた。写真のトラックの車内(床)には泥はほとんど見られない。泥質物の混入の少ない洪水流だったか?

地図の⑧地点。新幹線の高架下のフェンスに流れてきた草や板がせり上がるように引っかかっており,フェンスが下流側(東側)に押し曲げられていた。この地点に関しては,最盛時の流速が結構あった模様。

なお,報道の映像を見ると渋井川右岸側(南西側)にも茶色に濁った浸水域があるが,その浸水原因は不明。

今日の報告はここまで。調査者:松本,菅井

もくじへ戻る

22.大崎市渋井川右岸堤防決壊地点,後日調査(2015.09.15)

渋井川堤防決壊による浸水被害状況調査の3日後(決壊発生の4日後)に,別の目的をもって同じ場所に出掛けました。意外にも水はほとんど引いていて,稲の根元の水田土壌まですっかり露出していました。破堤後の洪水流によりもたらされた洪水堆積物はほとんどの場所で極めて薄いためか,特定できませんでした。

これは,前回調査で確認漏れだった最も上流側の破堤箇所(前回報告の地図中の「決壊箇所その3」)です。この写真の時点ではすでに修復が完了していました。決壊箇所のすぐ手前右手の水田では半径10m程度の扇形の範囲で稲が倒れていました。しかし,特段土砂に覆われている様子は無く,土砂はほとんど排出されなかった様に見受けられます。手前フェンス右側のあぜ道上に淘汰不良な中粒砂が部分的に認められただけです。砂分の堆積物はこれのみ。

前回報告の中にある地図で,「決壊箇所その3」と「決壊箇所その1」との間にある橋の上から上流を望んだところです。洪水時の水位が分かりますが,越流には至らなかったことも分かります。決壊は越流によるものでは無かった様です。

一つ前の写真と同じ橋の上から下流側を望みました。洪水水位は堤防土手の中程の様です。

左岸側中景に広がる水田は,前回の調査で稲穂までほぼ水没していましたが,この日には稲の根元の土壌が露出するように,水はありませんでした。前回調査時点での一面の冠水状態から一変していました。

前回報告の地図の③地点から南東方向を望みました。水田は何も無かったかのようです。

一つ前の写真にある小さな用水路におりてみました。そこには長靴のそこの部分に相当する厚さの泥があっただけで,土砂の堆積はほとんど見られませんでした。

前回報告の地図の⑤地点から東方の国道4号方向を望みました。前回,最も浸水深が大きいと思われた地点ですが,水はすっかり引いていました。

前回報告の地図の⑤地点から北北西を望んだ写真です。全く何でも無い水田地帯に戻っていました。

2011年3月の津波直後の調査と比較してしまいますが,土砂を伴わない洪水であれば,周辺住宅,事業所の浸水被害は残りますが,家屋の流失は無く,また農作物等の被害も小さく留めることができる様に思われました。もちろん今回は流速も小さかったのでしょう。

調査者:松本,菅井

もくじへ戻る