1.新年度に向けた分析スタート (2014.02.24)

日付けはまだ2月ですが,けら研の新年度に向けた分析がスタート

しました。

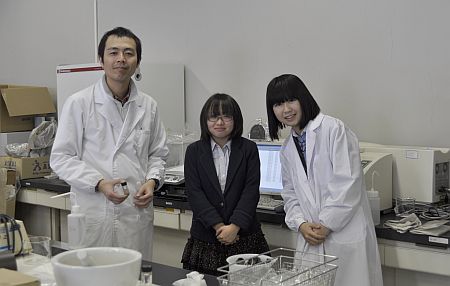

こちらは,山形大学の伊藤先生と学生さん(中央)です。

寒い中,けら研にお見えになり,極細粒堆積物の分析を開始しました。

さて,我がチームはある地区の堆積物を水に溶き,新たなテーマに

向けた分析を始めようとしています。まずは色水遊びから。

(担当:パミュ,室長)

もくじへ戻る

2.色水遊び,その後 (2014.03.01)

22時間後

50時間後

120時間後

166時間後

880時間後

う~ん。そうなんだぁ。少し秘密が解けてきました。

いけるかも。

もくじへ戻る

3.南三陸方面 (2014.03.15-)

震災3年目,三陸沿岸南部に出掛けました。

三陸の海は相変わらず綺麗でした。→ photo diary にアップしました。

ここは大槌町商店街

こちらは吉里吉里の観光店や住宅密集地

こちらは山田湾岸の遺跡発掘地点

丘をつくっている堆積物を確認する必要がある。

陸前高田のメインストリート

もくじへ戻る

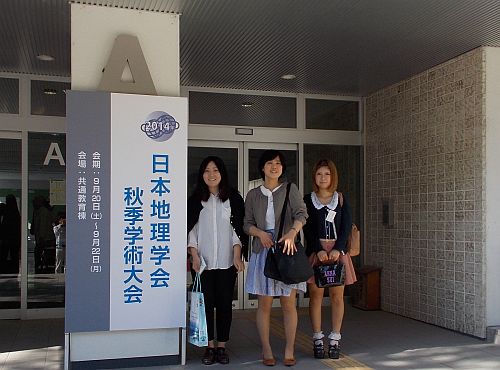

4.日本地理学会,春の大会(2014.03.27-)

日本地理学会春季大会でポスター発表を行いました。私たちのポスター前はいつも仲間達の待ち合わせ場所として機能しています。なので恒例の発表となります。今回は「東松島市宮戸島の谷底平野から検出された過去4000年間の津波堆積物」という発表を行いました。ポスター前に来てくださった方々のうち,何人かの方々と新たな繋がりをもつことができました。有り難うございます。

恒例,ポスター貼り付け後の記念写真。けら研から3年生(新4年生)と2年生(新3年生)の二人の学生さんが学会に参加しました。次に彼女たちが参加するときには共同研究者や口頭発表者として活躍してくれると思います。

ポスター会場の風景。手前右に私どもの学生さんがいます。最初戸惑っていた彼女たちも2日目には自分でセッションを選んで熱心に発表を聴いていました。今回は山形大から1名,弘前大から5名の仲間の学生・院生さんが参加しましたので心強かったことでしょう。また行きましょう。

さて,こちらは国士舘大と梅ヶ丘駅の中間にある坂道です。坂道の写真を撮っている人を撮ってみました。

もくじへ戻る

5.お世話になった早坂さんご栄転(2014.03.31)

6年間にわたり,大変お世話になった早坂さんご栄転です。

けら研もさびしくなります。新しい職場でも頑張ってください。

もくじへ戻る

6.舞さんから京菓子到着(2014.04.11)

昨年卒業され,このほど結婚された,舞さんから研究室に京の銘菓が届けられました。舞さんおめでとうございます,そして有り難うございます。

ご結婚後,滋賀県にお住まいとのことです。

卒業生の皆さん!

どうぞこのようなお気遣いはご放念くださいませ。

来週はどこから何が届くかなぁ。

もくじへ戻る

7.仙台平野海浜調査 (2014.04.13)

久々の野外調査かも。

仙台平野の某海浜の入り口ですが,海岸公園の看板の下部が海側から陸側へめくれています。津波のサインがまだそのまま残っていました。

さて,2011年10月の海浜断面調査のときから気になっていた堆積物をついに探しあてました。2011年の写真や Google Earth で求めた緯度・経度そして,地形屋の勘を総動員して,何度かの試掘の後に,ついにピンポイントで掘り当てました。

左端に人がいますが,そこは 2011年10月時点の fore shore だった場所です。私たちの探し求めていたものは,人がいる砂の表面から180cm下にありました。

もくじへ戻る

8.学会前の総力をあげた追い込み(2014.04.29)

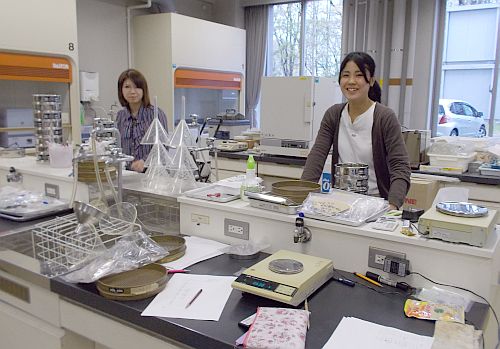

春の東北地理学会での発表にエントリーしました。分析すべき堆積物がド大量にあります。伊藤先生のご指摘を受け,さすがの室長も最初は胃を痛めておりましたが,あかねさん,パミュさん,まっきさん,そしてわっこさんの活躍で,だいたい片づいてきました。

26(土)から開始して,今日で4日目。来る日も来る日も篩やレーザーでの粒度分析を続け,残り6点まで仕上げたところの写真です。この余裕の表情でおわかりの通り,辛い作業にもかかわらず分析の完成は目前です。みんなだいぶホコリをかぶったと思うよ。

もくじへ戻る

9.遅ればせながら,セミナー発進(2014.05.02)

これまで,集合写真を撮る機会がなくて今日になりました。本年度は4年生3名,3年生が3名というこじんまりとした研究室となりますが,皆様よろしくご指導お願い致します。

こじんまりとはいえ,卒業生や弘前大学の小岩先生をはじめ院生・学生の皆さん,そして山形大学の伊藤先生や学生さん達と共同歩調を取る場面も多いので,研究室の実質的な規模としてはもう少し大きいです。

今年は貧乏一家で発進します。どうぞ宜しくご支援ください。

もくじへ戻る

10. 仙台平野海浜調査2(2014.05.04)

仙台平野の某海岸に再度出撃しました。

モグラやミーアキャットの巣穴ではありません。今回は断面測量を行い,再度浜に穴を掘っています。

1m以上掘りましたが,この穴では例の「ブツ」は見つかりませんでした。新防潮堤の赤マークから44.5m。もう少し陸側ですかね。

ということで,5mほど内陸南側にシフトして,2つめの穴掘りです。日差しは強かったのですが,南東風があって穴掘り日和です。穴がだんだん深くなっていくと,砂が風で飛ばされていて,顔にびしばし当たります。

以前より浜は遠浅になっています。釣り人に聴くと,数十メートル先まで歩いて行けるそうです。新たな砂堆が上がってくるのかも知れません。今日は断面測量も行いましたので,比較のためのデータもできました。ちなみに断面測量時刻は干潮の下げ止まり付近です(仙台新港実潮位-65~-70cm)。

2つ目の穴も1m以上掘りましたが,さしたる収穫がありませんでした。 そういえば,この浜の砂は少しばかり粒径が小さくなった感じがする。さらには,色が少し白めになったかも。鉱物組成(供給源)が変わったのでしょうか。

ということで,なんと3つ目の穴掘りが開始されました。掘り上げた砂がエジプトのピラミッドのように並んでいます。もう,腰やら背中やら腕やらが痛いです。ここならキットある,とのことです(ミーアキャット捜索隊)。

春の海,ひねもすのたり,のたりかな。穏やかで良いですね~。とか言ってくつろいでいる間に,背後では穴掘りは進行し,,,,,,。

素掘りとしては結構危険な深度まで来ました。崩れたら土圧で呼吸ができなくなる深度です。かなり深くなってから1度大きく崩れ腰のあたりまでこの人は埋まりました。ちなみにお腹まで埋まったら,土圧で呼吸ができなくなるので,よい子はまねをしないでください。室長は,かつて某遺跡で経験済みで,死にそうになりました。機転を利かせてくれた重機さんのバケットにつかまって助かりました。絶対にかがみ込んだりしゃがんだりしてはいけません。常に顔は地表より上にあるべきです。したがって,十分な断面観察はできませんが,例の「ブツ」はしっかりスコップの剣先に捉えました。

前回,下位に認められたクロを今回も確認できました。クロのしばらく上には茶色の泥炭ブロックがありました。それは波による侵食で打ち上がったものと思われます。

砂とは言え,地下1.5mまで達する穴掘りはきついです。よほどの信念が無いとできない仕事です。必ずブツは有る,と知っているからできたのです。

さて,それからというもの,自宅の床も畳も浴室も2.00~2.25φ程度の淘汰良好な砂が絶えません。やれやれです。

あ~っ,学会準備が・・・・・まだ・・です。

もくじへ戻る

11.東北地理学会で成果発表(2014.05.224)

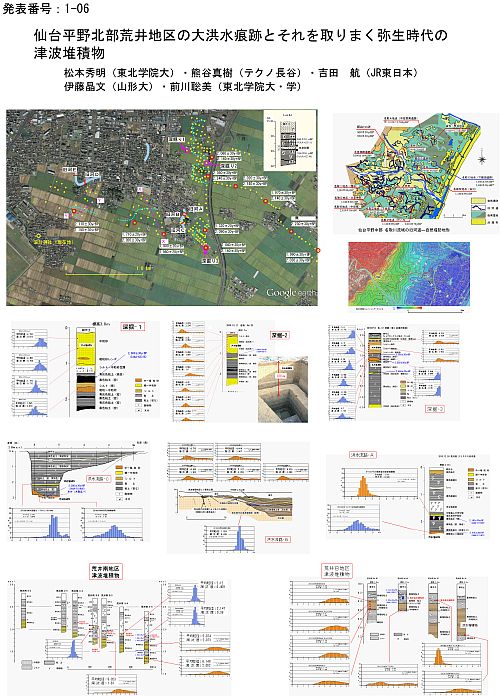

5月17-18日に仙台で開催された東北地理学会春季学術大会で,以下の口頭発表を行いました。

松本秀明・熊谷真樹・吉田 航・伊藤晶文・前川聡美:仙台平野北部荒井

地区の大洪水痕跡とそれを取り巻く弥生時代の津波堆積物

遠藤 尚:中部ジャワ北海岸農村における非農家の進行と世帯設計

葛西未央・小岩直人:八郎潟に分布する馬場目川デルタの形成に

関する考察

伊藤晶文:庄内砂丘北部におけるクロスナ層形成前後の砂丘砂の特徴

松本ほかの発表については,会場内にポスターを展示しました。みえないと思いますがとりあえず場所を塞いでおきます。

そのほか,同時に日本大学理工学部で開催の日本考古学協会80回総会にて

以下の2件の共同発表を行っています。

川又隆央・白鳥良一・松本秀明・千葉宗久・太田昭夫・斎野裕彦・熊谷 篤・太田良一・板橋晋也:

仙台平野南部における東日本大震災の津波痕跡の発掘調査

-宮城県岩沼市高大瀬遺跡の調査事例を通して-.

斎野裕彦・鈴木 隆・小泉宏明・黒田智章・庄子裕美・松本秀明:

仙台平野中部における弥生時代の地震・津波痕跡調査とその方法

-考古学と地形学の連携による沓形遺跡・荒井広瀬遺跡の調査

事例を通して-

もくじへ戻る

12.仙台平野海浜調査3(2014.05.25)

またも浜に出撃しました。4月13日からこの種の調査を再開し,今回は第3次調査です。

前回,前々回の調査の南側延長線上で掘削調査を行いましたが,今回は目的の堆積物は得られませんでした。2011年10月に調査したときに見いだされた「ブツ」の露出範囲の南限を少し過ぎたあたりです。

5m標尺の下から2mのつなぎ部分の黒い横線がみえています。さらにその底面から検土杖で50㎝程度深いところまで探りを入れましたが,例のものは見つかりませんでした。掘っている人がみえますか?

ここまでやって無いんだから,しかたないか。

一方こちらは,3年経過しても未だ壊れたままになっている某処理場の建物です。鉄筋コンクリートの建物がこんなふうに変形しています。写真の右側が海です。

もくじへ戻る

13.自然分野・人文分野コラボ(2014.06.01)

宮城県亘理町の農村部にて,人文地理学と自然地理学のそれぞれのゼミが題材を持ちよる形で,野外実習が行われました。本来このセッティングは学科の1年生に向けて公開されたものですが,残念なことに応募者がなく,2年生以上に開放されました。その結果,他大学の学生さんを含む予想を超える参加者が集まり,大きなセッションとなりました。

案内者は人文地理学の高野岳彦さんと自然地理学の松本秀明さんで,それをそれぞれのゼミ生や卒業生が補佐しました。2年生から卒業生までが参加するイベントとなり,学年の上下方向はもとより,研究室の仕切りを越えた情報交換も活発に行われました。地理学の守備範囲は本来もっともっと広いのですが,今回はこの辺で勘弁すっか!

亘理町荒浜漁港に集合の後,下のプログラムに沿って実施されました。

1.3.11被災状況案内・視察(高野ゼミ提供),

2.防潮堤倒壊被害の実相(松本ゼミ提供),

3.亘理町の特徴的地形(浜堤列)確認(松本ゼミ提供)

4 浜堤列地形とかつてのいちご栽培ハウスの分布(高野ゼミ提供)

5.1000年を越えた過去の津波堆積物の確認(松本ゼミ提供)

6.農家の新たな取り組み,農家レストラン(高野ゼミ提供)

7.過去の巨大洪水堆積物と集落立地(高野・松本ゼミ提供)

盛りだくさんのテーマを1日で消化するのは参加者にとっても大変だったこと思います。

鳥の海南側の道下地区,かつての集落やいちご栽培ハウスは津波で失われ,今では荒れ野が広がるばかり。ここは第Ⅲ浜堤列が複雑に錯綜している地域です。巨大津波の猛威をまのあたありにしました。

ここでは,亘理町生涯学習課の調査済ピットを拝借して,過去の津波堆積物を手にとって観察しました。3~4㎝の厚さの砂層を2枚明瞭に確認することができました。1枚は貞観津波(西暦869年)の堆積物と思われます。

さて,メインイベントの農家レストラン訪問です。女将にも開設の経緯を詳しくお話し頂き,現代女性のパワーと経営戦略について多くを学びました。皆さんも是非訪ねてみてください。

旧河道の隅に設けられた用水路ですが,用水がコンクリート壁やU字溝で3系統に分けられて流れていきます。用水の配分や水利権,かつて他地域にあった水争などの話題に触れました。

最後は縄文晩期に発生した巨大洪水の跡を観察しました。膨大な量の土砂が洪水流によって運ばれ,大規模な自然堤防(洪水堆積物)が形成(残)され,2500年後の今でも,その時の様子をイメージすることができる地点です。

巨大洪水は画面奥から手前に流れました。当時の河床は現在の水田面から3メートル低位にあります。右側の住宅は果敢にも旧河道(洪水流芯部)に面した斜面上に造成されています。

私たちは,6月最初の日曜日を使ってこんな巡検を行いました。次にまた何らかのイベントを企画致しますので,その時には是非ご参加下さい。

もくじへ戻る

14.旧帝大の赤レンガの講義棟にて(2014.06.08)

この日は,放送大学での講義です。旧帝大の有名な赤レンガの講義棟に入りました。それは,たいへん重要な歴史のある建物で,その大学に籍を置いていた頃からずっと気になっていました。そんな建物で講義できたのは大変光栄なことです。

講義室は,窓の外にみえる丸い壁の部分にありました。教壇に立つと,そこを軸にしたようにひろがる2棟の建物の廊下が見通せます。

もくじへ戻る

15.多賀城市第Ⅰ浜堤列上にて(2014.06.09)

多賀城市の発掘現場に行ってきました。

第Ⅰ浜堤列上は,砂ばかり。心配された雨も上がり,良いconditionで断面を観察することができました。しかし,話は込み入っています。

黄色いとびとびの層(60cm a.s.l.)の下と,少し上と,もっと上に概ね砂の純層がある。少し上の砂層には流水ラミナが何とかみえる。下ともっと上の砂層は構造がみえない。

少し,仕事してみることにしました。

調査隊長:室長, 調査隊:あかね,はるる

もくじへ戻る

16.岩沼第Ⅱ浜堤列背後にて(2014.06.10)

岩沼の第Ⅱ浜堤列背後にあかね隊長と行ってきました。かねてより目をつけていた場所?であるだけに,連絡が来てすぐに出向きました。

第Ⅱ浜堤列を構成する砂層が地表から50㎝程のところに埋没していますが,その上位に黒色土,砂,灰色粘土(砂混じり),そして灰白色の火山灰が堆積していました。

さてさて,どんな結果になりますやら,,。

調査隊長:あかね 調査隊:室長

もくじへ戻る

17.教養学部オープンキャンパス(2014.06.21)

6月21日(土)に教養学部オープンキャンパスが開かれました。私たちの研究室でも多くのポスターや地層はぎ取り標本,空中写真実体鏡と空中写真などを展示しました。

松本研究室所属の学生さんによる研究内容の説明や,ゼミの様子について説明がありました。そのほか入試の制度やカリキュラムなどについては教員による説明や相談会,そして模擬授業などが実施されました。

次のオープンキャンパスは8月2日(土)です。皆さん,また来て下さいね。

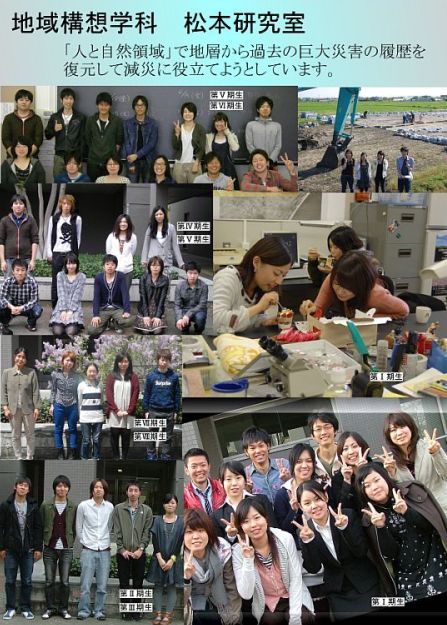

この機会に,松本研究室の8年(Ⅰ期性~Ⅷ期生)の集合写真を紹介させて頂きました。

もくじへ戻る

18.卒論構想発表会(2014.06.24)

6月24日に,学科の平吹研究室,栁澤研究室,松本研究室の合同での卒論構想発表会(テーマ発表会)が開催されました。

卒論構想発表会は4年生の6月頃に開かれます。これまで収集し分析した成果をみていただき,研究の進捗状況や今後の調査・研究予定について議論します。そして卒論テーマとしての適切さや研究姿勢について審査されるものです。発表数は14件で,松本研究室でのテーマは下の2件でした。

〇仙台平野南部における浜堤列の分類と形成年代の再検討

〇仙台平野中部における浜堤列の分布とそれらを構成する砂質堆積物の

粒度組成

もくじへ戻る

19.岩沼第Ⅱ浜堤列背後,その3(2014.07.29)

岩沼市の第Ⅱ浜堤列背後の土層断面を観察する機会を得ました。ここは浜堤列の背後で,地表には近くに自然堤防が分布しているところです。

写真の向こう(茜さんの向こう)が海側で,第Ⅱ浜堤列相当地点です。この現場での浜堤構成砂は掘削底部よりさらに数十㎝下にありました。

洪水堆積物は,表層部に10~20㎝の厚さで堆積しているようですが,それは1500年前のものとは違います。1500年前の洪水堆積物はここでは泥層として存在している可能性があります。うーむ難しいです。

ちなみに淘汰がやや良好な砂は2枚ありますが,年代的にどうなのか不明です。

もくじへ戻る

20.かき氷大会(2014.07.29)

岩沼から戻り,研究室所有のかき氷製造器でかき氷をつくっているところです。今年の夏は暑いです。

シロップ古くないの?

もくじへ戻る

21.特別名勝松島部会巡検(2014.08.06)

宮城県の文化財保護課の仕事で松島にでかけて来ました。

松島の地形的な特徴を再確認したところです。

島が小さく高さがよく揃っているため,水平方向で視点を移動することにより島の合間から向こうの島々が見えます。また,視点を高い位置にすることで,松島の全体が見渡せるなど,変幻自在の景観が特徴です。

仁王島,むち打ち状態が痛々しい。

今日も暑い日が続いています。

もくじへ戻る

22.仙台平野某遺跡現場見学(2014.08.25)

仙台近郊の遺跡発掘現場を拝見しました。丁度研究室にいらしていた伊藤先生にも同行頂きました。

第Ⅰ浜堤列エリアの若干海側で第Ⅱ浜堤列の内陸側です。ここで,第Ⅱ浜堤列,ひいては第Ⅰ浜堤列の形成年代の確認ができると思われます。何とか良い研究材料を引き出したいと考えています。

もくじへ戻る

23.仙台平野某遺跡周辺調査(2014.08.28)

またしても第Ⅰ浜堤列上の遺跡に来ました。現場の方のお話を聞いて,興味深いところだなと思っています。

コーンが置いてある白っぽい地面のところが,第Ⅰ浜堤列の一部をなすリッジです。リッジは写真の左から右へ通過して行きます。あるていど右手に進んだところで,一旦何かに切られて途切れています。チョイと興味あります。

今回の調査チームです。山形大学・東北学院大学合同調査団(大げさ)です。予想された天気とは違って,日中から晴れ間が広がりました。

すこし疲れ気味の室長ですが,皆さんに支えられながら,頑張ります。

もくじへ戻る

24.広瀬川完新世段丘面断面観察(2014.09.10)

今日は街なか。広瀬川の河岸段丘のうち,完新世に形成されたと考えられている段丘面上の考古学発掘現場にお邪魔しました。

広い範囲の調査が進んでいて,近世まで遡る情報が得られそうですが,その下位にあるはずの段丘堆積物についての情報を得るのは困難でした。

洪水堆積物を少しサンプリング(この写真は南壁)してみました。この層の上にある粗粒砂をマトリックスとする礫層については,それを構成する礫がみな腐れ礫で,古い時代の段丘構成層の二次移動の堆積物であるように思われました。そのような堆積物は完新世Ⅰ面上にも部分的に観察したことがあります。どれくらい腐れているか,という観点では,例えば青葉山礫層程度です。不思議です。ちなみに,この地点は完新世Ⅱ面だと考えています。

あれぇ,また伊藤先生がいますねぇ。

伊藤先生,いつも有り難うございます。

もくじへ戻る

25. 仙台平野の浜堤列・自然堤防地形観察(2014.09.15)

日本各地で大きな自然災害に見舞われましたが,仙台平野は今年も

田んぼが黄金色になりました。一部の田んぼでは稲刈りが始まり,

私たちも,活動再開です。

黄金色に実った仙台平野

堆積物を観察し,頭を抱える室長の横で,

この子たちは元気いっぱいで,しっかり支えてくれます。

この自然堤防-旧河道地形についてもリニューアルです。

この日は連休最後の日にもかかわらず,卒論に向けて浜堤列や

自然堤防地形の分布状況確認や堆積物の採取を行いました。

みんな,頑張るよ。

もくじへ戻る

26.日本地理学会出席(2014.09.20-21)

富山大学で開催された日本地理学会秋季学術大会に出席してきました。今回は私たちの研究発表は見送りましたが,次の大会での発表に向けて,意識を維持するため,3名の学生さん達とともに出掛けました。

天気にも恵まれ学会はもちろん,富山という地域を見聞する良い機会となりました。

途中通過した福島県の土湯峠から北に広がる吾妻火山が観察できました。

学会出席に先立ち,魚津にある埋没林博物館で約2000年前の地表に広がっていたスギの大木を見学しました。

富山大学のキャンパス内の風景ですが,そこに見られる樹木は仙台のそれとは少々違っている様でした。さらには蝉の声や小鳥たちのさえずりも随分地たったものでした。

帰りに望んだ日本海。海と空とがくっきりと分かれていました。

もくじへ戻る

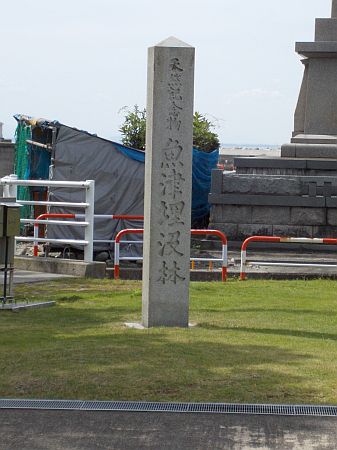

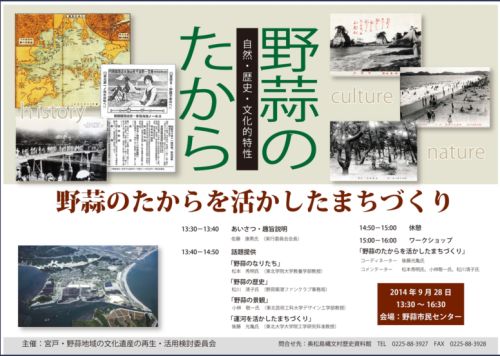

27.野蒜のたからワークショップ話題提供(2014.9.28)

旧野蒜小学校の野蒜市民センターで開催された「野蒜のたから,自然・歴史・文化的特性」と題する野蒜の今後を検討するワークショップが開催され,野蒜砂州の形成と地形的な特徴について,話題提供を行いました。

こんな感じでした。

もくじへ戻る

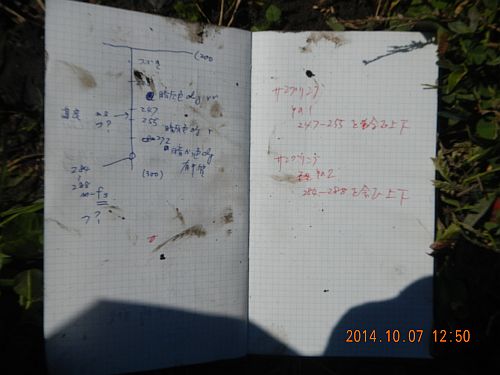

28.仙台平野南部,亘理地区調査(2014.10.07)

卒論調査のために亘理町へ。今回の調査目的は浜堤列の形成年代観の再構築です。

堤間湿地堆積物の調査中です。ついでに津波堆積物と思われる砂層も出てきてしまいます。

こんな感じです。

こちらは従来,ある浜堤列の延長線上の微高地として考えられていたLocationですが,掘ってみると河床堆積物からできていました。改定しないと行けませんね。

浜堤列の1つと考えられていた微高地が洪水堆積物で.きていました。これも大発見です。

もくじへ戻る

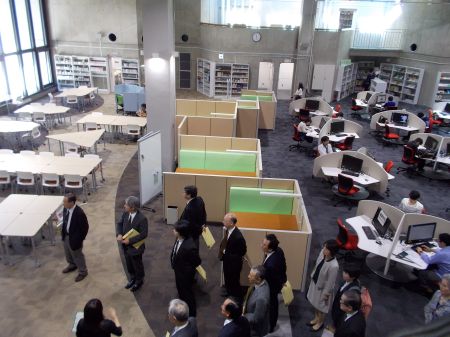

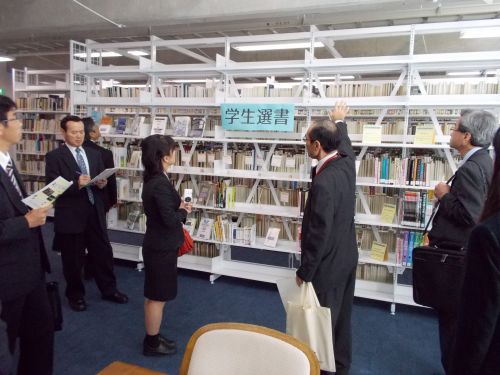

29.東北大学付属図書館リニューアルオープン(2014.10.08)

室長は大学の図書館で,泉キャンパス分館長を勤めています。役職がら,今回は東北大学付属図書館のリニューアルオープン記念式典に出席してきました。

東北大学付属図書館本館玄関です。

リニューアルの目玉は1,2階部分のエリアを勉学空間として改装したことです。私たちの大学でも,幾つかのキャンパスでそれを計画しているので,大変参考になります。

ここでは地震時に図書が落下し学生さんが怪我をしたり,避難路をふさがれたりするのを防ぐための地震時落下防止対策について説明を受けました。

この設備の設置は,万が一に備えるためのもので,普段は機能しませんが,学生の命を大切にしている大学では常識です。

図書館の玄関前には美しい植栽があり,初秋のたたずまいです。こんな思索の環境を是非用意したいものです。

もくじへ戻る

30.東北地理学会山形大学(2014.10.11)

いつもお世話になっている,伊藤先生の勤務されている大学で,東北地理学会秋季学術大会が開かれました。私たちは今回発表を断念致しましたので,すこし寂しい参加となりました。

もくじへ戻る

31.岩沼浜堤列堆積物調査(2014.10.17)

この日は岩沼市で,浜堤列を構成する砂層表層部の堆積物にの調査を行いました。

妙な風景ですが,検土杖の上にのって jumping して,少しでも深いところまでの試料を採取しようとしています。検土杖が苦手とする密な砂層を相手に奮闘しています。

50㎝から1m程の深度になると,浜堤列地形を構成する本来の堆積物が出てきます。古津波はこの浜堤列を乗り越えて,さらに内陸へ遡上したわけです。津波の遡上経路上に存在した堆積物をきちんと把握しておこうという考えです。これより内陸側および海側の「砂の薄層」については,概ね調査が終了しているところです。

留守を守るのはこちらの方々です。なんとも奇妙な状態です。

もくじへ戻る

32. 東北大川内北の現場(2014.10.18と20)

広瀬川右岸,川内の東北大学キャンパス(川内北)にでかけて来ました。ここは地形分類上では上町段丘に相当。でも,以前見た上町相当構成層と比較して,礫に風化殻がみられない。でもローム層は厚い。うーむ良くわからない。

遺跡は仙台城の17~18世紀だそうです。

落とし穴なども見せて頂きました。

砂礫層の上位にある離水層準相当の堆積物に興味を惹かれた。また,その上位のローム層は水成?風成?。チト,サンプリングさせていただくことにしました。

10月20日:この日はプラファイル付近から上位のローム層についてサンプリングを行いました。層厚は約100cm。上町段丘相当段丘面。

もくじへ戻る

33.岩沼堤間湿地堆積物調査(2014.10.28)

岩沼の第Ⅱ浜堤列背後の堤間湿地にて,堆積物調査を行いました。

冷たく強い風が吹くなか,みんなで頑張りました。

ずーっと遠くに見えている集落のラインが第Ⅱ浜堤列です。この堤間湿地を一定の間隔で掘削調査を実施しました。

もしかして,これが?

お昼を過ぎて,お日様がでて少し楽になりましたが,冷たい風は相変わらず強く,体温がどんどん奪われて野帳の筆記もままならない状況でしたが,この調査隊は頑張ります。12地点で堆積物観察と試料採取を行いました。

(隊長:あかね,隊員:パミュ,室長)

もくじへ戻る

34.沓形遺跡第4次調査見学(2014.10.29)

久しぶりに沓形遺跡に呼ばれました。

大畦畔(黒いところ)の間に津波堆積物(黄色いところ)がびっしりと詰まっています。土嚢列の遙か彼方に伊藤先生が。。。沓形遺跡の津波砂層の分布限界がすこし内陸に延びます。これまで盛土で隠れていた部分が今回見えました。

あかねさんが標尺をあてているところの,4-5cm厚の黄色い砂層が弥生時代の津波層です。その上の薄い白い層は洪水によると思われる粘土層です。詳しく見るとそれは2層あることが分かります。

(松本,あかね,伊藤先生)

もくじへ戻る

35. 岩沼市・亘理町堤間湿地調査(2014.11.10,11,17)

卒論調査のため,岩沼市と亘理町に出撃しています。以前はあまり気にも留めなかった砂の薄層が目について仕方ありません。数枚はあるみたいです。どんな営力で堆積したものか,堆積物の層相だけでは難しいものも随分多く,慎重に調査・分析を行う必要があります。

凝灰質シルトの粒の下に砂の薄層。

○○としては厚すぎる砂層。

よく見かけた砂の薄層。

初雪を待つ季節にも関わらず,頑張る2人。

室内分析にも力が入っています。

もくじへ戻る

36.岩沼の第Ⅱ浜堤列と自然堤防交差点地先(2014.11.25)

今回は岩沼市の空港南にある浜堤列と自然堤防との交差点付近のA地点での調査を小雨降るなか実施しました。

自然堤防通過(洪水通過の意味)によりA地点には河成の堆積物が認められました。

河成堆積物は中粒砂を中心とするものの,淘汰が不良であることで浜堤列構成砂との判別ができそうです。調査深度よりもっと深いところに浜堤構成砂があるはずです。天候が良く,頑張りがきくときに調査したいと考えております。 調査隊:あかね隊長,室長

もくじへ戻る

37.亘理町大規模蛇行自然堤防の行く末(2014.12.02)

亘理町の大規模に蛇行した自然堤防の地表で見える末端部微高地での調査を行い増しいた。この付近の微高地はかつて浜堤列として位置づけられてきましたが,掘削調査の結果,自然堤防(洪水)堆積物と判断されました。

農家の方に温かいコーヒーを頂きました。

調査隊:はるる隊長,けら研室長

もくじへ戻る

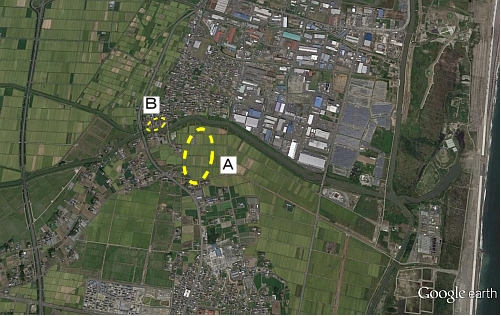

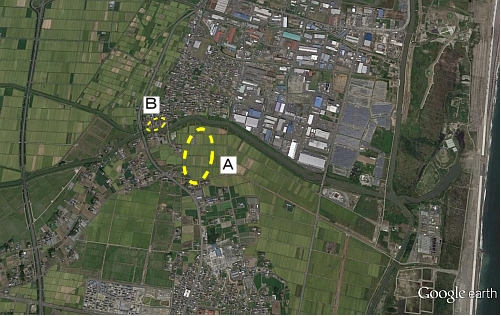

38.仙台市藤田新田,高速陸側調査(2014.12.02)

藤田新田遺跡付近については,夏にも調査を行いました(A地点)が,今回は随分昔に旧河道の存在を報告書にまとめたことのある下飯田遺跡の近くに位置するB地点での調査です。

B地点では,灰白色火山灰直下に砂の薄層,そしてそのしばらく下位にもう一枚の砂の薄層が確認されました。上位の砂層は断片的で砂の遡上限界に近いのかも知れません。

調査隊:室長,はるる

もくじへ戻る

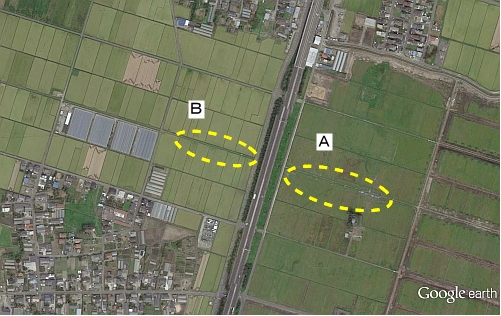

39.岩沼の第Ⅱ浜堤列と自然堤防交差点付近(2014.12.07)

今回はB地点での発掘調査です。

ここでは,旧河道を埋めるように洪水堆積物が確認されました。

洪水通過方向(右から左へ)に直交するトレンチで,微細砂からなる洪水堆積物を確認。この時点では大規模洪水の河床は未だ見えていません。洪水河道が,浜堤列構成砂を切る土層断面をみることができました。

調査隊:あかね隊長,けらけん室長

もくじへ戻る

40.卒論プレ発表会(2014.12.16)

さて,今年も卒論の大詰めの時期となりました。学科の3つのゼミの共同によるプレ発表会が開催されました。

私たちの研究室の発表題名は

1.仙台平野南部における浜堤列の分類と形成年代の再検討

2.仙台平野中央部における古津波堆積物と浜堤列構成砂の粒度組成

です。1月中旬の提出や2月上旬の最終発表会に向けて頑張りましょう。

そして,その後は国連防災会議のシンポジウム,日本地理学会へと続きます。

もくじへ戻る

41.卒論発表会(2015.02.06)

2015年2月6日,学科の「人の暮らしと自然環境」系の卒論発表会 兼 口頭試問が行われました。発表最中の写真は迂闊にも撮りこぼして仕舞いました。

午前11時から午後5時まで,休憩を挟みながらみんな頑張りました。写真は全体の発表後に先生方の講評を頂いているところです。我がチームは年末からの追い込みで踏ん張った結果,良い発表となりました。質疑応答もそこそこ対応できたようです。

もくじへ戻る

42.あこがれのあの菓子おりを頂戴しました(2015.02.13)

遠く福岡から,あこがれの鶏卵素麺という和菓子を卒業生が送って下さいました。有り難うございました。近々お礼の品をと考えているところです。

研究室は,卒論発表会が終わって一段落の時期だったので,事務の方々も含めて,少人数で賞味させて頂きました。

もくじへ戻る

43.松島湾野蒜海岸(2015.02.19)

松島湾野蒜海岸にでかけて来ました。冷たい冬の雨が降る中でした。場所は松島湾の東,野蒜地区にある洲崎浜の北部です。小さな島々が砂州の発達発達で陸に取りこまれた部分です。

松島湾内の小島と同様にマツを配した小島群で,白い岩肌が風化により,独特の浸食を受けています。

写真の右の方にある凹凸は雲形浸食とよばれる風化作用によって形成された紋様です。

しかし,それらの周辺は防潮堤の建設により,自然の特徴的な景観が失われつつあります。

「自然景観」の保護と「防災」を考えるよい教材です。

もくじへ戻る

44.新編仙台市史全巻完了(2015.02.22)

平成3年から始まった新編仙台市史編さん事業が本年1月の「年表・索引」を最終巻として完了したようです。鵜飼前編さん室長,菅野編さん室長の並々ならぬ熱意とご尽力の賜です。

平成3年から本年まで,関わった方々は数知れず。最初に刊行された特別編1「自然」には,けら研室長も関わらせていただきました。その後,「原始」,「古代中世」にもお世話になり,どの巻もお二人の室長に尻を叩かれ激励されながらの仕事となりました。そして最終巻の「年表・索引」でもご迷惑・ご心配おかけいたしました。

私としては市史編さんの進行もさることながら,鵜飼室長,菅野室長が,巻を重ねるにつれて,そしてお会いする度に,市史を愛し,大きく変わってゆく姿を四半世紀にわたり拝見できたことこそが財産でございます。ありがとうございました。

ごらん下さっている皆様も,是非仙台市史をお手元に揃えていただければ正に幸いでございます。仙台市博物館へお問い合わせ下さい。注:仙台市博物館は改修工事と国連防災会議にともない現在(2015.02.22)休館中です。3月28日(土)オープンの様です。詳しくは仙台市博物館ホームページに案内があります。お問い合わせは休館期間も可能です。

もくじへ戻る

45. 公州大学の先生方を迎えて(2015.02.27)

公州大学の先生方が2月24日から28日まで,親好を深めるために日本各地を訪問しました。

私たちが永くお世話になっているお二人も一緒です(崔さんは写真を撮っている私の背後で,画面には映っていません)。久しぶりに同好の会を持つことができました。これからも一緒に良い研究を続けましょう。

もくじへ戻る