1.宮戸島大浜で海浜堆積物のサンプリング 2012.0404

皆様,新年度もよろしくお願いします。

さて,今年度の調査活動が東松島市宮戸島大浜から開始されました。今年は同じ学科の福祉社会学がご専門の増子先生の研究室と共通の地域を対象に,異なる視点で調査・研究を行います。その一つが宮戸島大浜です。福祉社会学と災害地形学の成果を一つのテーブル上で議論し,それぞれ付加価値が高まり,大きな成果へ発展して行くことを期待しています。

2011震災前の大浜の様子(赤い線は今回の測線)

私達は,激しい砂嵐にもかかわらず(サンプリング環境としては若干不適切かも),断面測量と海浜堆積物の採取を敢行しました。風によって砂粒が動く様子も観察できました(目を開けていればの話ですが)。そのほか,丘陵地の観察ではふみえさんが,海岸段丘の名残としての定高性のある尾根の存在に気付きました。収穫です。

そして,ご協力下さった縄文村歴史資料館の皆さん,有り難うございます。

隊長:ふみえ,隊員:増子先生,まき,室長

目次へ戻る

2.Pajero mini が仲間入りしました 2012.04.08

青フィットに加えて,パジェロミニが仕事に参入します。荷物はあまり積めませんが,気軽に走るので,機動性が高まるかもしれません。平成9年の生まれなので,少し心配ですが,日々整備中です。どんな感じか後日報告します。

目次へ戻る

3.相馬港パトロール 2012.04.15

津波被害が大きかった相馬漁港周辺を視察してきました。

1年以上の月日を経たいまでも,沿岸部では全壊・半壊の家屋などは撤去されたものの,重量のある被災建物はまだ放置されたままの状態でした。私たちがいつも愛用していた港の海産物屋は流されて撤去されていましたし,時々利用していた食堂や喫茶店も無くなっていて,寂しい思いに駆られました。鵜ノ尾崎に至るモダンな橋はまだ通行止めです。

目次へ戻る

4.七北田川下流低地発掘現場見学 201205.10

七北田川下流低地の発掘現場を見学しました。けら研は今年は出足が鈍いですが,何とか踏ん張って行きます。ここは昨年度,弘太君が卒論で調査・研究を行った場所の隣接地です。いろいろと考える材料が得られると考えています。

少なくともこの地点は灰白当時陸上だった。

目次へ戻る

5.平成24年度ゼミの体制が整いました 2012.05.11

今年のゼミ生は4年生が6名,3年生が8名の体制で進みます。4年生は就職活動などで不安定な日々を送っています。調査・研究はもとより,就活の方もこれまでの研鑽の成果が出ることを祈っています。

室長は幾つかの重たい任務を背負っており,動きが鈍い状況ですが,学生さん達に背中を押されながらも何とか仕事を進めて行きますので,皆さん宜しくお願いします。

目次へ戻る

6.宮城県考古学会で津波堆積物について講演 2012.05.20

いつもお世話になっている,宮城県考古学会で津波堆積物についての話題を提供しました。お世話になっているといっても,室長は発足当時からの初代会員です。

幸運にも新聞にも記事として取り上げていただきました。2011年震災前の2006年,弥生時代(2000年前)に仙台平野に襲来した巨大津波の痕跡を仙台市文化財課さんのご指導の下,沓形遺跡で見いだしました。一般の人やメディアも仙台平野で津波が海岸線から2.5km以上も遡上したという事実をにわかには受け入れがたい様子で,その後,「津波」という現象の規模に対応するような広範囲での堆積物調査や,当時の海岸線までの追跡などを,研究室の学生さん(よっち君,まきんこ,あち゛,ゴンちゃん)達と2年にわたり調査しました。ほぼ証拠が揃ったところで,2010年の報告書に最初にまとめられました。4年の歳月が費やされました。近年では,半年,1年程度,あるいは一夏の調査・検討で結論を求められることも多いのですが,結果的にそれらは書き直されて行きます。のんびりした研究は問題ですが,間違った成果は人の命を奪ってしまうこともあります。業績競争ではなく,じっくり腰を据えた調査や検討が必要なのだと思っています。

目次へ戻る

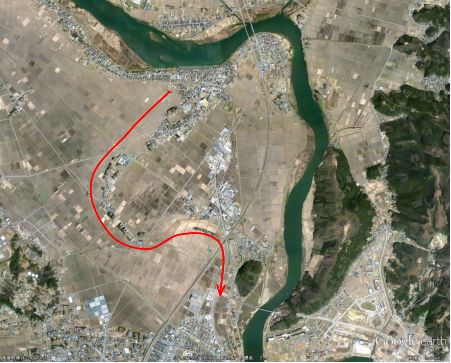

7.閖上の集落 2012.05.29

名取川河口右岸の街,閖上は2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波で甚大な被害を受けました。おびただしい数の家屋が流され,尊い人命も失われました。

この写真は,閖上の街にある神社(小高い塚が築かれている)から北方を望んだものです。名取川の対岸に僅かにクロマツが残っているのが見えます(遠景)。下の写真はかつての閖上の街の様子で,黄色い斜めの矢印がある場所が神社の位置です。上の写真は,その神社から名取川方面を望んだものです。

1976年ころから仙台平野を回り,それぞれ地元の方々にも随分お世話になってきました。その多くの街が壊滅的な被害を被りました。

目次へ戻る

8.屏風山砂丘 2012.06.07

教育・研究ではない仕事で,津軽に行きました。朝早く出掛けて,仕事前に,昔何回か通った屏風山砂丘をみてきました。

上の写真は,海側から出来島あたりを望んだ風景です。屏風山砂丘地は,海岸段丘の上を風成砂が覆ったタイプの海岸砂丘です。

こちらは段丘面上に広がる湿地帯です。浅い湿地帯がどこまでも続いています。この日,津軽平野と台地には青空が広がっていましたが,岩木山には雲がかかっていました。

8月下旬になるとこの地帯には冷たい秋が訪れます。そのころにまた来ます。

目次へ戻る

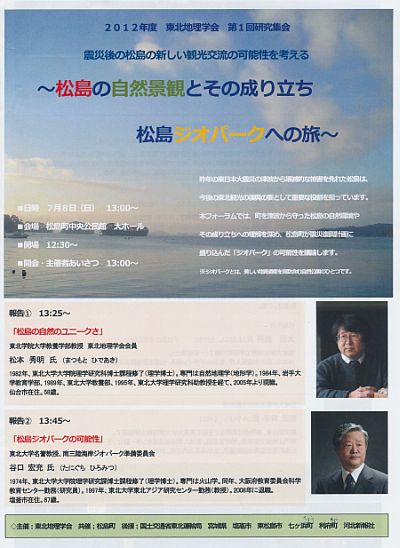

9.松島ジオパークフォーラム 2012.07.08

東北地理学会と松島町の共催により,下のシンポジウムが松島町で開催されました。

長年松島湾の地形をみてきた室長も,松島湾の地形の成り立ちとその特徴についてお話し

させて頂きました。

貴重な地形景観と縄文時代以降の文化財を守りつつ,それらの資源を上手く

活用して頂ければ,と考えています。同時にそれが松島湾やその周辺の震災復興に

繋がればさらに幸いです。

目次へ戻る

10.多賀城市某遺跡にて 2012.07.09

う〜ん。今日は先週の豪雨により,発掘現場は水没状態です。

あす,この現場で試料を採取させて頂くことになりました。

目次へ戻る

11.総合研究構想発表会(卒論,テーマ発表会)が行われました 2012.07.20

研究室では卒論のテーマ発表会,中間発表会,そして最終発表会を行っています。今回はその最初のテーマ発表会です。テーマ発表といっても,これは題名を発表するだけではなく,研究の進捗状況や展望について議論します。さらには,そのテーマが卒論課題として妥当であるかを見極めるためのものです。私たちの研究室からは,下の6件の発表がありました。

1.松島湾宮戸島における古津波堆積物

2.広瀬川中流部にみられる土石流性扇状地の土砂堆積量と堆積時期

3.仙台平野名取川流域における旧河道地形の形成年代

4.古代七北田川の流路と潟湖縮小過程

5.大倉ダムの建設とその治水・利水効果

6.仙台平野北部砂押川の流路と河床堆積物

十分な研究が進んでいるもの,そうでないもの,いろいろありましたが,今後,さらに調査を進め,良い成果をあげて欲しいところです。

目次へ戻る

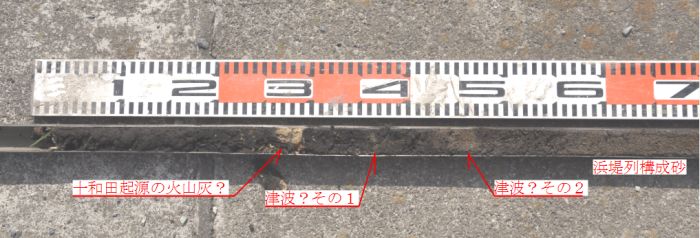

12.七ヶ浜町の某遺跡での調査 2012.07.21

宮城県七ヶ浜町の某遺跡にて,土層断面を観察させて戴きました。

9世紀頃の製塩炉とのことで,かつての海浜砂層を少し彫り込んで作ってある

炉跡をみせて戴きました。

炉跡を埋めた堆積物(中央より右手側)について議論しました。未だ原因不明の堆積物です。

目次へ戻る

13.松島湾宮戸島大浜にて野外調査 2012.07.25

私たちは,数年前から継続して宮戸島の谷底平野とそれに流入する支谷の堆積物についての調査・研究を行っています。今回は大浜の海浜堆積物を観察し,分析用試料を幾つか採取しました。

海浜堆積物のうち,汀線,前浜,後浜,そして風成砂帯についてサンプリングを行いました。大浜は以前から盛土がなされたような形跡があり,サンプリングについては要注意です。

こちらは,大浜の海岸から数百メートル内陸の谷底部です。2011.3.11の津波堆積物が細粒砂層として約8㎝の厚さで確認されます。この地点の他10地点ほどで堆積物の採取を行いました。今後も続けて行きます。調査隊長:ふみさん

目次へ戻る

14.雑誌アエラ ムック(朝日新聞出版)東北学院大出版 2012.07.27

朝日新聞出版のアエラ ムック として東北学院大学の本(雑誌)が出版されました。

当大学の特徴や研究内容などが紹介されています。私たちの研究室や研究内容も紹介されましたので,是非書店でお買い求め下さいませ。また,巻頭に近いところにはゼミ生の文恵さんが取材されています。

目次へ戻る

15.日曜日の実験室 2012.08.05

定期試験やオープンキャンパスなどの一連の行事が終わり,キャンパス内もだいぶ静かになりました。私たちのゼミもいよいよ活動開始です。

日曜日にも何人かの学生さんが集まり,実験室の整理や堆積物の科学分析が行われています。今年は特別に,山形大学の伊藤先生がご厚意で,およそ1週間にわたり,分析方法や基礎的な実験方法の手ほどきを受けています。

堆積物の科学分析が連日続きます(写真奥の方)。実験室や演習室の環境整備も並行して行われています。秋の実りは夏季休業中の時間の使い方次第です。

目次へ戻る

16.連日研究室は33度! 2012.08.06

先週から,暑い夏が到来し研究室は連日朝から30度を超えています。この期間に是非とも完了しなければならない業務も多いため,どうしてもこの暑さと戦わなければなりません。事務局からは消費電力を抑えるよう,通達も出されますが,エアコンの無いこの建物では電力の抑えようもありません。

寒暖計は連日33度を超えています。

寒暖計は連日33度を超えています。長時間この中にいるのは危険ですが,学外から獲得した研究資金を充分に活用し,成果をあげるためにはこの時期に活動しないわけにはいきません。

目次へ戻る

17.県内某遺跡 2012.08.09

この日は堆積物の化学分析をお願いしている伊藤先生と一緒に県内の某遺跡に出掛けました。

この付近には過去に大津波が襲来したと言われています。当時の海岸から遠いこともあって,私たちの調査では,その周辺で海浜の堆積物を確認することはできていません。津波堆積物の認定の難しさを思い知らされます。これを解決するには当時の地形復元や,この付近を当時流れていた河川堆積物の状況など,まだまだ多くの基礎的なデータが必要だと感じています。

目次へ戻る

18.お盆休み返上,ひとり野外調査 2012.08.13

職場は教育・研究の場ですが,昨今研究のための時間がなかなかとれません。今日はお盆休みを利用して,本来の仕事としてのフィールドワークです。石巻平野の臨海部に展開する浜堤列間の堤間湿地調査と洪水跡地形の予備調査を行いました。もう少し腰を据えた研究ができる環境が欲しいところです。

暑い日でしたが少し収穫がありました。

過去の巨大災害履歴に関して,この地域でも詳細な調査が可能かも知れません。

次に向かったのは旧河南町鹿又です。

北上川から分流した流路が特徴的な地区です。いつかここでサンプリングをしたいと考えています。

目次へ戻る

19.某高校で講義と実習協力 2012.08.17

県内の高等学校への協力として,私たちの(大学の)研究を講義で紹介するとともに,実際の現場で堆積物から津波痕跡を見いだす方法について案内させて頂きました。参加した生徒さん達に加えて,けら研からも学生さん3名が参加しました。

現場では,生徒さん達からの質問は無く,少々残念でした。

目次へ戻る

20.研究室,ついにエアコン工事 2012.08.22

これまで夏に十分な仕事が出来ない,という逃げ場であったエアコンのない状況からの脱却です。現在研究室周辺で空調の工事が行われ,室内の研究資料が取り出せません。

実際にエアコンが稼働するのは10月に入ってからだそうで,ビニールに囲まれた落ち着かない中で多くの業務をこなしつつあります。実験室の工事は9月上旬に行われる模様です。なんやかんやと言いますが,長期的には有り難いことです。

しかし,実習などの準備ができないまま,後期授業突入となります。

目次へ戻る

21.山形に行ってきました 2012.08.24

今年も忙しい時期になります。

この業務に関連して,来週は盛岡,しばらくして福島訪問などがしばらく続きます。

本来の仕事であるフィールドワークが止まってしまいました。

山形は風がなく,ほんとに暑かったです。

目次へ戻る

22.今年も静岡へ 2012.08.26

今年も静岡で集中講義です。

静岡も山形も暑かったのですが,室内はエアコンが効いているので,仙台の研究室で過ごすよりもずっと快適です。

目次へ戻る

23.いよいよ夏も終わりへ 2012.09.03

猛暑が続いた今年の夏でしたが,しだいに背丈を増すススキが目にとまり,秋が近づいていることが分かります。そして,私たちの大学でも,後期の授業がやがて始まり,慌ただしい秋を迎えますね。

実験室では山形大学の先生と学生さんも交え,実りの秋に向けての分析作業が進んでいます。今年の秋も踏ん張ります。

室長は若干体調不良です。

目次へ戻る

24.県南の遺跡で 2012.09.10

今年はとびきり暑い日が続きますね。

ということは急に秋になってしまうということでしょうか。

県南のある遺跡発掘調査現場に出向きました。

現場内に土石流性の堆積物が2〜3枚と,“つ”が1あるいは2枚見いだされました。

現代においても,土石流危険地帯なのだそうです。ここで良い仕事ができそうです。

“つ”についても遺物の編年的に,私たちが仙台平野中部で追いかけているものと同一の年代観が得られているようです。しばらくの間,通うことにしました。

目次へ戻る

25.仙台平野という名の「お米」 2012.09.17

いよいよ仙台でも稲刈りが始まりました。私たちが活動すべき季節なのです。

稲穂も十分実ったようで,喜ばしいことです。

さて,そんな仙台平野ですが,今日お店で「仙台平野」という名前のお米にめぐり合いました。

目次へ戻る

26.ついに室長ダウン 2012.09.26〜10.03

今年の暑い夏も,エアコンの無い研究室で多くを過ごした室長,ついにダウン。

折しも,急に秋の気配となった9月末のことでした。

目次へ戻る

27.何と我が作業空間にも文明が 2012.10.14

ここ3年くらい待ちにまったエアコンが取り付けられました。これまでは33℃の熱風の中,夏の重要な業務を行っておりましたが,我が熱射空間もやっと研究室として,一般的な環境になりました。あと1ヶ月早ければもっと良かったのに。

目次へ戻る

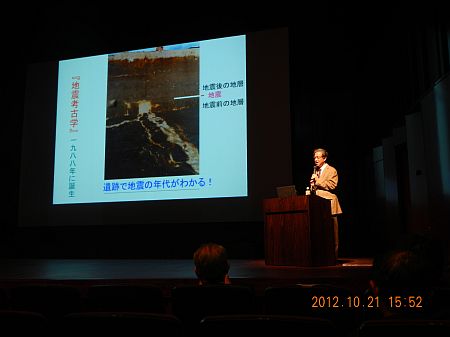

28.日本文化財科学会成果公表講演会 2012.10.21

10月21日(日)に,東北大学川内萩ホール(旧川内記念講堂)にて,日本文化材科学会主催の講演会が開催されました。『過去に学ぶ防災』と題され,私たちが取り組んできた過去の津波や過去の災害復興の実態,災害からの貴重史料レスキュー,そして「地震考古学」の先駆者 寒川 旭氏の「地震考古学から 21世紀の大地震をさぐる」と題するなど,4件の講演がありました。

萩ホールは数年前に大改修が行われましたが,私の高校時代の友人がその音響設計に携わりました。マイク無しでも会場全体に声が届いたり,残響も十分調整されていて,室長も心地よく発表ができました。

会長のご挨拶

会長のご挨拶に続き,以下の4件の講演がありました。

1.東日本大震災被災紙資料の救援 高妻洋成氏 (奈良文化財研究所)

2.貞観地震・津波からの陸奥国府多賀城の復興 柳沢和明氏(東北歴史博物館)

3.堆積物から復元される仙台平野の巨大津波 松本秀明(東北学院大学)

4.地震考古学から21世紀の大地震を探る 寒川 旭氏(産業技術総合研究所)

上の写真は,寒川 旭氏のご講演の様子です。

寒川さんは,室長の大学時代の先輩で,学部学生〜大学院生時代に大変お世話になった方です。1988年に「地震考古学」という変わった題名の本を書かれています。いま思えば,私たちが今実施している考古学+地形学の協働による研究の有用性をすでに予見され,実践されていたんだなぁと,今更ながら敬服しているところです。私どもも,それに習って進んでゆきたいと思います。

寒川さんから次のような重要なアドバイスを頂きました。

まづは,自分の体調をきちんと調整することが第一。

体力以上の仕事は断る勇気が必要。

それができないと,周りに迷惑をかけてしまう。

有り難うございました。

目次へ戻る

29.平成24年度教育センター所長協議会地学部会現地研修への協力 2012.10.26

10月25日,所長協議会地学支部会の現地研修への協力として,仙台平野で見つかった弥生時代の津波砂層について話題提供致しました。

仙台市若林区沓形(くつかた)遺跡に隣接する休耕田で,実際に弥生時代の津波砂層を観察して頂きました。

地表から40㎝ほど掘ると,例の津波砂層が明瞭に出てきます。弥生時代の津波砂層は攪乱を受けていませんが,その15㎝ほど上位には攪乱を受けた火山灰層が確認されます。当初の予定では終日野外研修に協力することになっていましたが,室長の体長の回復,「養生」のために午前中のみのご協力となってしまいました。

ご担当の安斎先生,ご配慮有り難うございました。

目次へ戻る

30.松島湾宮戸島 2012.10.某日

最近ご無沙汰の宮戸島に仕事で入りました。

野蒜から,宮戸島方向を見ると,洲崎浜西側の低湿地部はほぼ水没していることが分かります。地殻変動としての地盤沈下+地震動による圧密沈下+満潮によるものと思われます(この時間帯の潮位は平均潮位より40㎝高い)。

震災以降,いつも見てきた風景ですが,改めて地震動の大きさが認識する次第です。

宮戸島入り口の牡蠣向きプレハブの向かい側です。ここは,地震前からやや水没気味でしたが,さらに沈下したのかも知れません。

宮戸島の潮干狩場を背にして,かつての水田を写真に収めました。排水ポンプが止まっていることもあってか,水田面は水深20〜40㎝の水底です。

ここは,宮戸島へ向かう野蒜地区の道路です(野蒜運河をわたったところ)。まだ宮戸島ではないのに,早々元気なゲンちゃんが迎えてくれています。

目次へ戻る

31.県南の遺跡での深掘り調査 2012.10.30

夏以降,宮城県南部にある某遺跡で地形学の視点から調査協力を行っております。私たちの主な目的は洪水堆積物,あるいは土石流堆積物です。しかし一部に海浜起源と考えられる砂の薄層が何枚か見いだされました。

上の写真の中央部分は縄文時代晩期をさらに遡る時期の土層断面です。左手には土石流的な堆積物が見えますが,それは,腐植質粘土層からなる谷底の静穏な堆積物を破壊しながら山側から侵入しているように見えます。

この日は,重機をつかった深掘り調査を行いました。某TV局もお忙しい中,取材に駆けつけてくださいました。現在,話題は津波防災に集中していますが,千年規模の災害として,巨大洪水や土石流災害にも,是非,気を配る必要があります。

重機の掘削が進みます。けら研の面々もこわごわとなかをのぞき込みます。

地表から約5mまで掘削しました。壁面が不安定なので,大急ぎでの観察,サンプリングになります。室長は,深い穴の底でひたすら時間と勝負しながら断面観察。地上隊員は土壁崩落監視。緊張状態が続きます。穴の底は数千年前の堆積層で満たされており,縄文時代へタイムトラベルです。

数千年前の地層まで遡ることで,初めて,千年規模の巨大災害の履歴を捉えることが可能となります。私たちの研究室では,常に巨大災害を想定内に捉えています。

目次へ戻る

32.県北部の遺跡に再び 2012.11.07

2010年から(本当はもっと前から)お邪魔している宮城県北部の遺跡を訪ねました。

ここは,古代の柵の南側部分だそうです。河川跡や,洪水の痕跡があり,それが時代とともに移り変わる様子が興味深い遺跡です。しばらくお世話になり,古代の地表環境変化を考えてみようと思います。どうぞ,宜しくお願いします。

目次へ戻る

33.宮戸島大浜および室浜貝塚北方の谷調査 2012.11.13

松島湾宮戸島で,過去に発生した土石流性緩斜面と昨年の津波堆積物の観察と調査を行いました。土石流性緩斜面調査については舞隊長,津波堆積物については文恵隊長です。

土石流性斜面の観察は,宮戸島室浜貝塚の北方に延びる谷底平野が今回の調査の対象です。上の写真は左岸から合流する谷ですが,中流部には土石流性の斜面,下流部にはそれに連続する緩斜面が認められます。

これも室浜貝塚北方に延びる谷に右岸側から合流する小規模な谷で,土石流性堆積物が3m以上の厚さで堆積しているのが確認されます。

室浜貝塚から北方に延びる谷は,2010年の調査でも谷底堆積物中に海進期の海成堆積物が認められず,不思議な谷だと思っていました。しかし,谷の容量に対し多くの土石流堆積物が供給されて,海進による海の侵入が妨げられた可能性がありそうです。山形大学の伊藤先生と協働して硫黄分析による堆積環境の判定も同時に進めているところです。

さてこちらは大浜から連続する谷の奥部です。昨年の大津波による津波堆積物が砂層として分布する領域と泥層として分布する領域とが確認されました。上の写真では不明瞭ですが,上部数㎝に中粒〜細粒堆積物が認められます。

これは潜ヶ浦の入り江です。湊に至る道路が沈降しており海水がヒタヒタと這い上がってきています。大潮の満潮直前の様子です。

今回調査を実施した文恵隊長,舞隊長,そして遠藤君です。

この3名が,低空飛行中の室長を十二分に補佐しています。

目次へ戻る

34.卒論発表会 2013.01.26

平成24年度 卒論発表会 + 卒業生1人

目次へ戻る

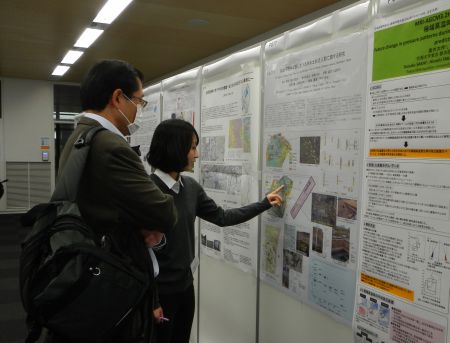

35.日本地理学会春季大会 2013.03.29

共同研究者のまきさんが説明を担当しています。

津波堆積物については,随分データも収集してきました。多くの研究者が津波津波堆積物

研究を始めたのでお任せするとして,

私たちはもう一つの重要なミレニアムハザード研究に取りかかっています。

目次へ戻る