01�D�@�������C�����̐��������@2011.04.26 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@2011�N3��11���C�����4��7����̒n�k�ɂ���L�����p�X�̔�Q�͑傫���C4��7���̑傫�ȗ]�k�O�Ɉꎞ�����������C�t���C�����C���ݓr�₦�Ă��܂��B��{�I�ɃL�����p�X�Ɋw���͖�������܂���B�ꕔ�̊w�����C�����������̂��ߓ����ŁC��L�����p�X�͖�����Џ�Ԃł��B�������ł̌����E���犈���͑傫����������Ă��܂��B

�@�������C�V������e�w�N�V�w���K�C�_���X���{�̂��߁C�ԂŖ�P���ԗ��ꂽ�y��L�����p�X�Ƃ̊Ԃ��������Ă��܂��B���犈���̏ꏊ�ƌ��������̏ꏊ���傫������C�܂������̕Дx����s�ł��B���N�x�͌����E���犈���Ɏ�X���������肻���ł��B

�@���N�̋G�ߊ���3��11���Ŏ~�܂��Ă��܂������C���s��ы�̑�n��ɂ́C�m���ɏt���K��C�₪�ď��Ă��}���悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@��L�����p�X�S���قU�K�ɂ���C���������^������̎�`���Ō��ʂ�i�ȏ�j�ɂ��ꂢ�ɐ�������܂����B���������̏ڍׂɂ��ẮC�s���s���̂��̂���������܂����C���Ƃ������̋��_�͕����Ɍ������Ă��܂��B���̕����ɂ�PC�Ȃǂ̖ڗ����������͂���܂���ł����B

�@�P�K�̊w���������ɂ��Ă͖{���C��Q�̊m�F���s���܂����Ƃ���C���䂠��PC�̂����C�P��̉t���f�B�X�v���[�ɂЂт������Ă������x�ł����B

�@�������̐��H�������u�͐���ɉғ����܂����C�ׂ��Ȏ������ɂ��Ă͗����ɂ���Q������܂����B�ł��[���Ȃ̂́C�������ɂ��郌�[�U�[���x���͑��u���CPC����̌Ăт����ɔ������Ȃ����ƂŁC�C���ɂ͂����Ԏ��ԂƔ�p�������肻���ł��B����͒ɂ��ł��B

�NjL�F���[�U�[��͗��x���͑��u�́C���݉ғ����Ă��܂��B�i5��13���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

02�D�@����23�N�x�@���{�[�~�X�^�[�g�@2011.05.10

�@

�@�k�ЂŖ�P�����C�V�w���̎n�܂肪��������܂������C5��10���ɍ��N�x�ŏ��̃[�~�i���K�j���J�Â���܂����B���̓��͍��N�P�N�C�����Ă��̐搔�N�̌����̕������Љ��ƂƂ��ɁC�e�팤�����ɂ��Ă̐������s���܂����B���̂Q�����ԁC�݂Ȏ��R�ЊQ��h�Ђɂ��Ċe���̏ɉ����������ȍl�����������Ȃ���߂����܂����B���B�̂��ꂩ��̒����E�����ɂ����҉������B

�@���N�x�́C�S�N���S���C�R�N���U���C��w�@���P����11���Ŋ������Ă䂫�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

03�D�@�{�˂̕��i�@2011.06.05

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

04�D�@���ؐ搶�ƍ֖삳�瑽�����w���@2011.06.19

�@

�@�퐶����̋���Ôg�Ŕ�Q�������c�Ղ��ώ@���錳�ؐ搶�Ɛ������֖̍삳��B���̕����������l�̘b�͐�����̑I���␅�c�̔p�⌴���ȂǁC��ϋ����[���C�������̌�����i�߂čs���w�j�Ƃ��ċ����[���q�����܂����B

�@

�@��Вn�K��́C�����h�����C�d�ꂵ���B���������̌������ʂ��g���āC���̂悤�Ȃ��Ƃ���x�Ɩ����悤�ɓw�͂��čs�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

05�D�@�j�I�����E������Y�o�^�@2011.06.25

�@�����C�������E������Y�o�^������Ă��܂��B���猤�ł́C2004�N���畽����ӂɍL����k���×�����n�͓̉��ω��ɂ��āC�����̔N�㑪������Ƃɉ������Ă��܂����B���V�������i��5000�N�O�ȍ~�j�̉͏����x�̕ω��◬�H�ʒu�̕ω��ɂ��đ����̐��ʂ������Ă����Ƃ���ł��B�����͂܂�������Y�o�^�Ɍ����������͐��ʉ��̏�Ԃ������悤�ɋL�����Ă��܂����C���B�͂���ƕ��s����12���I�O��̉͐슈���̕ϑJ��O���Ɏ�X�̒n�`�������s���܂����B

�@���ڐ��E������Y�o�^���Ƃɍv���ł����킯�ł͂���܂��C����n�����芪���n��̒n�`�ω��ɔN��ς�^���Ă��܂����B���̊ԁC��茧�������֘A�̎����I�����͂������ƁC���Ӑ\���グ�܂��B���݂����̈ꕔ�Ƃ��Ă̒n�`�������p�����Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȍo�܂ŁC����̐��E������Y�o�^���A�ɂ��ẮC���l���ł͂Ȃ���тŎ���Ă���Ƃ���ł��B

�@���B�̌����ɂƂ��āC�����J�n���́u���猤�v�i���k��w����j�̖쒆�ޒÎq����̐��I�����̑��݂͑傫���C���̌㢂��猤��i���݂̓��k�w�@��w����j�̍������ʂ���C�g�c�^�K����C�F�J�^������̌����ւƈ����p����Ă��܂��B�{�N�P���ɂ́C�����t�H�[�����ł��̈ꕔ�����\����C���̕��ɂ��܂Ƃ߂��Ă��܂��i��茧��HP�̊֘A�łɌ��J�j�B

���{�G���E�F�J�^���i2011�j�F����Ƃ��̎��Ӓn��̉͐��n�`�`���ɂ��Ă̎��R�n���w�I�����@�|�����ڐ����n�`�ʂ���ђ��҃����p���Ո�Օt�߂�ʂ鋌�͓��n�`�|�D���������N��C��11���C19-26��

�@

�@�u����v���j���ɗאڂ���k���i���邢�͈ߐ�j���͓��n�`�i���i�̒J�n�j�ł��B���B�n��\�z�w�ȏ��{���������C3�N�O�Ɍ@�풲�������n�_�ł��B���̌��ʂ́C���̌䏊����̖k���̗��H�̈ʒu�𐄒肷��d�v�Ȏ����ƂȂ�܂����i�����C������N�ق��j�B

�@

�@���̌䏊�̐�����ʉ߂��颔L�ԃ�������������ɂ����鋌�͓��ł��B���͓̉����������ɂ��Ă��W�҂̂����͂̂��ƁC�@�풲�����s���C�L�v�Ȏ����邱�Ƃ��ł��܂����B���݂��̂Ƃ�܂Ƃ߂��s���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

06�D�@���E������Y�֘A�ł������َq�ܓ͂��I�@2011.06.30

�@�@�@�@�@

�@���Z�����ɂ�������炸�C������玺���̍D���ł���u�{�������߂�v���͂��܂����B��������O���Ă������َq�����ɁC��т��ЂƂ����ł��B��������撣���Ă��錤�����ւ̂��J���ł��傤�B

�@���̎ʐ^�́C�����ԁu�H�ׁv���i�s�����Ƃ��ɁC�����I�Ǝv�����Č��Ԃ߂Ȃ���B�������̂ł��B�{���͂����Ƃ����ς�����܂����B

�@�ق��̊F������C����ɕ������C�����ĉَq�܂��C�����艺�����B�Ȃ��C�����������w����11���ł��B���Q�l�܂ŁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

07�D�@�^��Ղɂăe���r�ǎ�ޑΉ��@2011.06.30

�@

�@���̖^�����ǂ���̈˗��ŁC�^��ՂɂĔ��@�ɂ��Ă̎�ނ��܂����B���猤�����S�N�����Q�����āC�V��̓y�w������葕�u�����p���Ă݂܂����B���ЂƂ������̂ŁC�܂����肵�Ă��Ȃ��t���i����ɓ���邱�Ƃɂ��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

�@08�D�@�{�錧�����w�Z�n������̊F�l���@2011.07.01

�@���̓��́C�{�錧�����w�Z�@�n������̐搶���Ɩ퐶����C���11�N�C�����2011�N3.11�̂R���̒Ôg�͐ϕ����ώ@���܂����B

�@

�@�ߋ�2000�N�Ԃɑ͐ς����R���̒Ôg�͐ϕ�����x�Ɋώ@�I

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���F�@�����C�܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

�@09�D�@�F�{��w�@�b���搶�C����s�@����搶���@2011.07.03

�@

�@

�@����K�₳�ꂽ�b���搶�i�F�{��w�j�C����搶�i����s�j�Ƃ�����C���u��l���̌`�������ɂ��Ĉӌ����������܂����B����C�������𑱂��C�����̂��������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�����̊C�݂����4.2km�k�サ���퐶����̒Ôg�̑O�ŁB�B�B�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

10�D�@��ы�r��n��ł̒Ôg�D���͐ϕ��̂��̌㒲���@2011.07.08

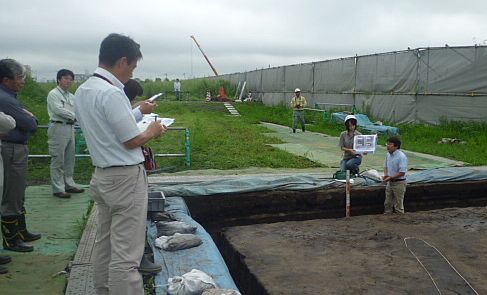

�@3.11�̒Ôg�ɂ��Z����Q�̂��������c�n�т��ĂіK��܂����B�Ôg�͐ϕ��i���ƓD�j�ɂ��āC���̌�̕ω���ǐՒ������悤�Ƃ��Ă��܂��B���z�I�ɂ́H3.11�̒Ôg�͐ϕ����n�w�ɂȂ��čs���ߒ���m�肽���̂ł����C�k�삪�n�܂�܂ł̒Z�����ԂȂ���C�����ł��f�[�^���̂��Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�@�@

�@3.11�ȍ~�i���m�ɂ�4/5�ȍ~�j�̍ł��傫�ȈႢ�́C���R�̂��ƂȂ���C���Ȃ�A�������荞��ł����Ƃ����_�ł����B���{�̍����͐ϕ��̍\�����m���ɉčs���܂��B�܂��C�~�J���͐ϑw�̑w���ɑ傫���e����^���Ă���悤�ł��B

�@�@

�@���̍����C�͐ϑw�̍\���𗐂��Ă䂭�ߒ��B

�@�@

�@�D���͐ϕ��̕��z�͈͂��瑐�������i��ōs���܂��B�����͐ϕ��̕��z�͈͂ł́C���͂��珙�X�ɑ��������i��ł���悤�ł��B�m���ɁC�͐ϕ��̍\�����c�邱�Ƃ͂��܂���҂ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������@�܂��C�@�⏕�@����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

11�D�@���k�n���^���ł̕��ː����@2011.07.16

�@�{���̗p���ŁC���k�̖^�s�s�ɂł�����@�����܂����B�������̌������ɂ�����ʌv���g���Ă݂܂����B

�@�@

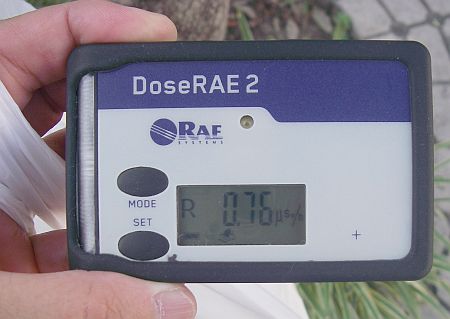

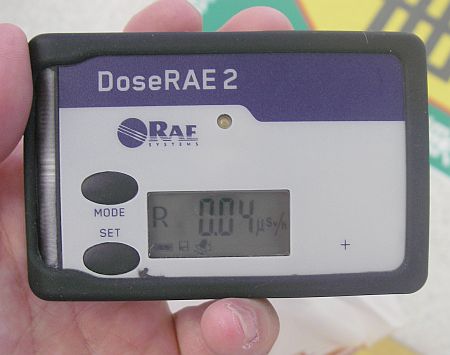

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�O�L����U��

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�w�O�L��̐A�����݂̂��ŁC0.76�`0.83�ʂr��/���C

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��낪�C�w�ɂɓ���Ɓ@0.04�ʂr��/���̒l�ɉ�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

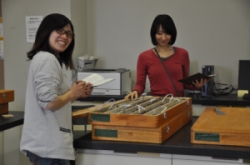

12�D�@���N�������������w���������@2011.07.27

�@�@

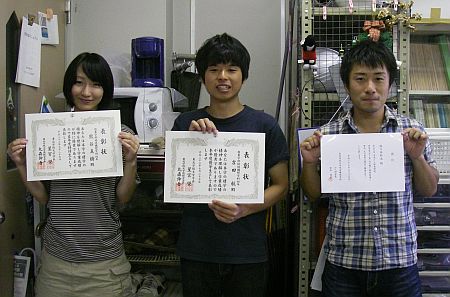

�@�������̑�w�ł͐��тɊ�Â��C�u���Ґ��v��u���їD�G�ҁv�Ƃ��Ă̊w������̕\��������܂��B���܂����Ȃ�C�����̓��������̂ł��B���̋@��ɁC���猤���������ʏ܂�ݒ肵�C���̌��т��������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�ʐ^�́C�����̎�ҒB�ł��B��������D���C�ǂ��撣��܂����ˁB���ꂩ����C�F����ɂ����Ȃ���C�����E�����𑱂��܂��B�X�������肢���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

13�D�@����܂ł̒Ôg�֘A�̌������G�����Ɍf�ڂ���܂����B�@2011.08.03

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���k�|�p�H�ȑ�w�@���k���������Z���^�[���s�́C�u�G�����k�w�v28���i2011�N8��1�����s�j�́C�n�k�E�Ôg�E�����@�����{��k�Г��W�ł��B���̒��ɁC�������̌�������2007�N������ւ���Ă����C�퐶����̒Ôg�Ƃ��̑k�㋗������ɂ��Ăٍ̐e���f�ڂ���܂����B�����������̊w������B�Ƌ����ő����Ă����e�[�}�̂P�Ƃ��āC�����_�ł̑傫�Ȑ��ʂƍl���Ă���܂��B

�@�{���ɂ͂��̂ق��C�����E���j�E�l�ÁE�n��������܂ޑ����ʂ̌����҂̘_�l���f�ڂ���Ă���C����̖h�ЂɐϋɓI�Ɏ��g�����Ƃ���p���W��Ă��܂��B����ɂƂ��Ă����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

14�D�@�g�c�N�����@2011.07.30

�@�������̌������̃e�[�}�̈�C�퐶����̒Ôg�����̍ő�̌��J�ҁC�g�c�^�K�N���I�[�v���L�����p�X���ɐq�˂Ă��Ă���܂����B�g�c�N�́C�n��\�z�w�Ȃɓ��w���������1�N���̎�����C�������ɒʂ��Ă��Ă��ꂽ�w������ł��B���������퐶����̒Ôg�ɂ������n�߂��Ƃ��ɂ͂��̗��x���͍�Ƃ������ĂłĂ���܂����B�܂��C���n�����ɂ��C�Ôg�͐ϕ���k����E���瓖���̊C�ݐ��܂ŒǐՂ��钲���ɍۂ��Ă��C�d�v�Ȗ������ʂ����܂����B���܂́C�A�E���ē��X����������������ł��B

�@

�@�݊w�����v���o���C�h�{�h�����N�Ŋ��t�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

15�D�@��R��w���{�搶�����@2011.08.05

�@���{�搶���}���āC�@���ƁB

�@�������̕��@�����ǂ��Ē����C�l�̈��S�̂��߂Ɋ��Ă��������܂��悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

16�D�@�������C�������x�v�@2011.08.11

�@���������̉��x�v�ł��B34�����w���Ă��܂��B�����G�߂͕��i���炱��ȏ�Ԃł��B��w�����28���ɐݒ肷��悤�Ɏw�����o�Ă��܂����C�����ǂ��ݒ肵�Ă�28���ɗ}���邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@���݁C�ߑO9�F30�ł��B�S���h�L�h�L�C�������邭��Ȃ��Ă��܂����C�撣�邵���Ȃ��̂ł��B�挎�����l���|��܂����B�l���I�x�������߂��܂��B

�@�ł��C����Ă��܂����B���̐E����ŁC�ł��邱�Ƃ����Ηǂ���ł��B�ł��Ȃ����Ƃ܂ł�邱�Ƃ͖�����ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

17�D�@����C�ߐ�i�u�����@2011.08.16

�@���E������Y�Ƃ��ēo�^���ꂽ�����B���B�͂��̔w�i�Ƃ��Ă̒n�`�ϑJ��ǂ������Ă��܂��B

�@

�@�������������Ă��܂����C�������ɖ�O�����ł��B

�@���̓��́C�k��썇���_�t�߂���ߐ�ɑk��Ȃ���C�͊ݒi�u�n�`�ƒi�u�ʏ�Ɏc���ꂽ���͓��B���m�F�����Ƃ𑱂��܂����B2�̌@��\��n�_���m�F���܂����B�܂��n���̕��X�ւ̂����A�ȂǁC�{�����̏�������������܂��B

�����F�܂��C�Ɨ��F���̑��吨

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

18�D�@���K���@2011.08.18

�@�����́C�É��ɂ���^������w�Ŕ��u�t�����Ă���W�ŁC���N�̉Ă�4���ԍu�`�����܂����B�y�E�����܂u�`�Ȃ���C�x�ސl���Ȃ��C�M�S�ɍu�`���Ē������ӂ��Ă��܂��B

�@�@

�@���āC���̍T�����ɂ́C�܂��A�i���O�e���r���u���Ă���܂����B

�����ɓd��������ƁC�����@���̗��@�̂݁B����ς���{�̓A�i���O�e���r�͂����f��Ȃ��ƕ�����܂����B���C�{��C�����͂܂��ʂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

19�D�@��䕽��̈�ՂŔ��@���ʂ̕��\�@2011.08.23

�@��䕽��ɂ����ՂŁC���@���ʂ�@�ւ̕��X�Ɍ��J������ł��B�[�~�̊w������ɂ�����`�������Ȃ���C�������܂����B

�@

�@2007�N�ɂ�������Ղŕ��\���s���Ă��܂��B�����������t�������ɂȂ��Ă��܂����ˁB���J���p�����V�C�ł������C�����Ȃ������̂ŗǂ������ł��B

�@

�@�e���r�̕������ނ��܂����B

�@�������n�`�w�̕�����C�l�Êw�C���j�w�̌����҂Ə�肭�������C�n�w�Ɏc���ꂽ�u�����v�C���Ȃ킿�C�ߋ��̍ЊQ�̗�����O�O�ɕ������čs�����ƂŁC�h�ЁE���Ђɍv�����čs����悤�C�d���𑱂������ƍl���Ă���܂��i���{�������ꓯ�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

20�D�@�����K���@2011.08.24

�@��w�̋Ɩ��ŁC������K�₵�܂����B

�@

�@���J�~��Ȃ��ł������C�̂悭�n�������̏ォ��C���R������������Ɩ]�߂܂����B���N�͑�ςȖ����ŁC�ْ��̘A���ł��B

�@�Ƃ��ɁC���̉Ă͐k�Њ֘A�̎d��������C�����B�̎��Ԃ͎v���悤�Ɏ��܂���B�Ȃ�Ƃ����Ԃ�L���Ɏg���C���N�����ʂ������čs�����Ƃ��Ă��܂��i���{�������j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

21�D�@������`�ނ����C�ΐ쌧���q��v���U�K���@2011.09.02

�@�����O����s���Ă݂����Ǝv���Ă����C������`�̂��������ɂ���q��v���U���s�@�̑҂����Ԃ𗘗p���Ă����˂܂����B

�@

�@�q��V���[�ȂǂœW����s�������s�@�ł��ˁB

�@

�@���N�̎�͋@�ł����B

�@

�@T2�u���[�U�ԋ@�ɂ���܂����B

�@���łɁC�����w�ŊJ�Â��ꂽ���ۃV���|�W�E���ɂāC���̔��\�����ĎQ��܂����B���\�����ւ�ł����B

MATSUMOTO, H., YOSHIDA, M. and KUMAGAI, M.(2011)�FPaleo-tsunami and the 2011 Tsunami Deposits on the Sendai Coastal Lowland, Northeast Japan. 2011 International Sympoosium on Earth surface processes, natural disasters and historical enbironmental changes in North-east Asia, September 1, 2011, Kanazawa, Japan.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

22�D�@���˂̗L���ȃ��j�������g���ԋ߂��@2011.09.03

�@���āC�Ƃ���ς���Ă�����͈�錧���ˎs���B���̓��͑�w�̋Ɩ��Ő��˂�K�₵�܂����B�k�ЂŃe���r�ԑg���������������ɂ悭�������j�������g�B�֓��n���ŗ]�k������x�ɁC�e���r�ŏ����݂ɗh���f���Ƃ��Ďʂ���Ă��܂����B�̂���m���Ă����悤�ȋC�����Ďʐ^���B��܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

23�D�@���s�̈�Պώ@�@2011.09.05

�@��蕽��̈�Ք��@����ɏo�|���Ă��܂����B

�@��X�Ɩ������Ȃ��Ă��āC��O�͌��\�v���Ԃ�ŁC�z�ɂ����菭�X���܂������C

���B�ɂƂ��ẮC�ƂĂ��ǂ����ʂ�����ꂻ���ł��B���@�����ɂ����f�����Ē�����K���ł��B

�@

�@�Õ��̎��a�����o����Ă��܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

�@���a�߂�悤�ɁC�V���g�`�������͐ς��Ă��܂��B���x���͂ƕ��ː��Y�f�N��p�ɂ������T���v�����O�����Ē����܂����B������ҁB

�����F�܂��C����

24�D�@��ы掩�R��h�͐ϕ������@2011.09.09

�@���܁C���B�͉ߋ��̋���^���ɂ���đ͐ς����^���͐ϕ��Ƃ��āC���R��h�n�`�Ɋւ��钲�����s���Ă��܂��B

�@

�@���̓��͋v���Ԃ�ɏ������ŁC�ŏ��̂����͊F���\�Q���Ă��܂������C����ɒ��q���o�Ă��܂����B��̎ʐ^�͒Ôg�ł͂Ȃ��C�^���͐ϕ����邢�͂��Ă̍L����͏��͐ϕ��ł��B�ł��C���̂悤�ȑ͐ϕ��͈ȑO�C���n�ł������悤�ȋC������B�ǂ������ꂽ�낤�B

�����F�킽��C�@�������C�܂��C���������C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

25�D�@�{�ˁC�U�������@2011.09.15

�@���B�̌������̃v���W�F�N�g�Ƃ��āC�i�������𑱂��Ă��鏼���p�{�˓���,�C��k�ЂU�����ڂɁC�o�|���Ă��܂����B

�@

�@���̒J�́C���B���u�ւт̒J�v�Ƃ������̂����Đe����ł��������n�ł��B�J��͎G�������ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ����������l�ɁC2011�N3��11���ɒÔg���k�サ�܂����B�Ôg�́C���B�����N���O�ɕ����C�Ôg�ƍl������͐ϑw�������������n�_�i�C�݂̖h���炩���550m�n�_�j�܂Ő��m�ɑk�サ�Ă��܂����B

�@

�@�ւт̒J�̓y���������i�C�݂̖h���炩��350m�n�_�j�ł��B����̒Ôg�ɂ��Ôg�͐ϕ��i���w�j���m�F����܂��B

�@

�@�C�݂̖h���炩��250m�n�_�ł��B���c�ɐ��ʂ��L����C��h�Œ��ߐ�O�̎p�ɖ߂����悤�ȕ��i�ł��B

�@

�@�C�݂̖h����̏ォ��C�J�̏㗬������]�݂܂����B���B�����������Ƃ��ɂ͐��c���L�����Ă��܂����B���܂́C�M���݂ɂ������āC��ۓI�ȕ��i�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

26�D�@��ы掩�R��h�͐ϕ������Q�@2011.09.16

�@9��9���ɕ������R��h�͐ϕ������̑��҂ł��B

�@

�@���̎��R��h�i���ʂ̐l�ɂ͎��R��h�ɂ͌����܂���j�͐ϕ��̕��z��ʓI�ɁC�����ė��̓I�ɒǐՂ��钲���ł��B��̖퐶����̒Ôg���C�Z���͈͂ł���Ȃ���C���̎��R��h�ɂ͑k�サ�܂���ł����B

�@

�@��������p���C�����ԓ��ɓ����Ă��܂����B�ȈՃ{�[�����O�@�ނŎ��グ���͐ϑw���ڂ����L�ڂ��Ă���q�N�ł��B�ǂ����ʂ����҂���܂��B

���������F�킽��@�@���������F�܂��C�����C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

27�D�@����c��ɏ��p�ōs���Ă��܂����@2011.09.23

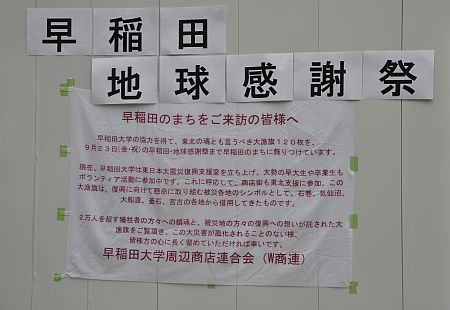

�@�p���������āC����c��w�ɍs���Ă��܂����B�����ł͊��������āu�n�����ӍՁv�Ƃ����Â������J����Ă��܂����B���̒��ɂ́C�����{��k�Е������͂Ƃ��đ���c��w���ӏ��X�A����ɂ��Ί��E�C����E��D�n�E���E�{�Â̑務�����т�����ƓW������Ă��܂����B

�@

�@

�@�務�������X�Ƒ����Ă䂫�܂��B

�@

�@�n�����ӍՂł͔�Вn�e�n�̕��Y�╶����

�@�n�����ӍՂł͔�Вn�e�n�̕��Y�╶�����@�Љ��Ă��܂����B�X�e�[�W��ɂ̓t���K�[���ŗL���ɂȂ����_���X�̃`�[����

�@�o�����Ă��܂����B

�@

�@����Ȃ���ȂŁC��G�u�������Ƃɂ��܂����B

�@������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

28�D�@�j�����l����@2011.09.27

�@���B�̌������̃e�[�}�̂P�C��䕽��̕l���`�������ɂ��Ă̒n�`�����Ƒ͐ϕ��̃T���v�����O���s���܂����B

�@

�@����́C��䕽��암�̂����Ԏ��n�ł��B���\�ǍD�ȑ͐ϕ�������ꂽ�Ǝv���܂��B�N��l�ɂ����҉������B

�@

�@�����n�ւ́C����Ȍ`�ŃA�v���[�`���܂����B�����͒��C�̒��C���ڂ��ڂł����B���ꂩ������B�́C�ӂ�����ƂȂ��C���B�̂��ׂ��d�����������葱���܂��B

�@���������F�ӂ��������@�@�@�������F�������C�܂��C�킽��C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

29�D�@�����s�����l���ڔ��@������@2011.10.14

�@�����s�����t�߂̔��@��������ł��B�ߐ��̐��c�Ղ�10�p���x�̑w�����������͐ϕ����m�F����܂����B���x�g���Ƃ��Ă͓����s�ǂŁC�ʓI�ɍL���镪�z�ł͂Ȃ����߁C�^���͐ϕ��ƍl���Ă��܂��B

�@

�@���c�ʂ̌��o��

�@

�@�y�w�f�ʁi�㕔�j

�@

�@�y�w�f�ʁi�����j

�@��ԉ��̓D�Y�w���y�w�ɊD���F�̃V���g�̏����ȃu���b�N���_�݁B���̉��ʂɂ͂Ƃ��ɋC�ɂȂ�͐ϕ��͔F�߂��Ȃ��B�D�Y�w�̑��݂͋C�ɂȂ�Ƃ���ŁC�N�オ�ł�Ɨǂ��ł��ˁB�����̒n�`�Ƃ��̌�̒n�`�ω��������ł���̂����B�ڍׂȃT���v�����O��\��B

�@

�@�ߐ��̐��c�Ղ������͐ϕ�

�@�ߐ��̐��c�Ղ������͐ϕ��@���㕬������n���ꍭ�Ղ̗L���̊m�F���K�v�ƍl���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

30�D�@�����s���������{�[�����O�i3�n�_�j�@2011.10.14

�@

�@������́C���̓�����600m�n�_�B

�@

�@�����i�O���N�j�̗\���ʂ�C4m���@�킵�����_�Ń}�K�L���łĂ��܂����B���Ȃ�ǂ������ł��ˁB

�J�͗l�ɂȂ��Ă��܂����B����������J����ł��B

�����F�������@�����F�킽��C�܂��C�ӂ݂��C���܂�C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

31�D�@���Ƃ����C�ݐN�H�����͂��߂܂����@2011.10.16

�@1978�N����f���I�Ȃ��瑱���Ă��鍻�l�̒f�ʌv�����������N�����{����G�߂ƂȂ�܂����B���Ƃ��́C��N�Ƃ̔�r�ŏd�v�Ȓ����ɂȂ肻���ł��B

�@

�@�l�̗l�q�́C��N�Ƒ傫�ȕω����Ȃ��Ƃ���ƁC�傫���ω������Ƃ��낪���肻���ł��B���̗v���͂ȂɁH�B

�@

�@���N�̒����ł́C�i���֎~�Ȃǂ̑傫�ȏ�Q�������͂������Ă��܂����C������ł��Ȃ����R�ɂ��Ă͂����܂���B�����ȕ��@�Œ�_�̕l�ɂ��ǂ蒅�������ƍl���Ă��܂��B

�@

�@���ʓ��̏������ǂ����ɂ��C���ԑтɂ��ꂼ��o�����܂��B�����܂łɂ͉��Ƃ��������ł��ˁB

�@���������F�����@�@�����F�܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

32�D�@����n�拌�͓��E�͊ݒi�u�n�`�����@2011.10.18

�@���B�s�ߐ�ł̖k��싌�͓��ł̃T���v�����O�̂��߂̒������s���܂����B������������܂������C���������ł����B

�@

�@�����ł́C�k��여�H���ߐ여��̒i�u�Q����ė��ꂽ�����Ɏc���ꂽ���͓��ł��B�ʐ^���B���Ă���ꏊ���i�u�R�̏�ő����炪����Ƃ��낪�k��싌�͓��ł��B�������Ă��鐅�c�̒i�u�ʂɊւ��N�オ�ł�̂��ƍl���Ă��܂��B

�@

�@������͈ߐ�����k�����Ƃ���ɂ��銮�V���̒i�u�Q�����ł��B���͓��̌`���N�ォ��i�u�ʂ̗������������߂邽�߂̊�b�����ł��B

�@

�@�����ڈ�Օt�߂̔��@�������i�ł��B�����@�풲�����v�悵�Ă��܂��B

�@���������F�܂��@�@�����F�������C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

33�D�@�C�ݐN�H�������̂Q�@2011.10.19

�@���N���{���Ă���C�ݐN�H�����ł��B���̒����̕��Y���Ƃ��đ����̃f�[�^��������܂��B1978�N�̋{�錧���n�k�̔N����C�l�̒f�ʃf�[�^���Ƃ葱���ė��܂����B�{���͍�N��2010�N�Œ������I�����������ł������C2011�N3���̑�Ôg�ɂ�鍻�l�̕ω����L���b�`���邽�߂ɁC���N���lj��������s���Ă��܂��B

�@�Ôg�O�ɕl���������Ƃ���ɂ́C�V������̌��݁C���l�͈ȑO�̒ʂ�ɕ������Ă��܂��B�Ôg����ł��ω����������Ƃ��������܂��B�l������ƁC�h����̑�������Ȃ��l�ł��B

�@

�@�����͖���s�̊C�݂ł��B�Ôg�O��150m���̕��ŕl������܂����B�Ôg�̂V������̌��݁C�w�Ǖl�̕��͍�N10�����_�ƕς��Ȃ���ԁ`�͂��ɑO�i������Ԃł��B�����[�����Ƃł��B

�@

�@����`�ɋ߂����̊��n��ł��B�N���}�c�����������Ȃ��Ă��܂��B�h����w��̍��������炭�˗��ŗ�����C���̌�ɐl�H�I�ɕ�[����Ă���͗l�ł��B���̎ʐ^�͍�N10���̓��n�_�B

�@

�@��N10���̑��̊��C�݂ł��B

�@

�@��̑q�C�݁i����s�j�B��N�͋͂��ł������l������܂������C�܂����l�͖߂��Ă��܂���B

�@

�@��̑q�̖k����]�ނƁC�h���炪�|�C�p�������Ȃ��ł��B

�@

�@�����G��͌��i���ݑ��j�ł��B

�@�C�ݒn�т̓K���L�u����Ɖ����Ă�����C�h�����C�C�ُ�ȍ����܂ł̐��y�H���ȂǂŊ�{�I�ɐi���֎~�ł��B�H������̊F�l�̂����͂�Ƃ�ł��Ȃ����������Ȃ���̒����ƂȂ��Ă��܂��B�����G��ȓ�͂���ɏ����������̂Ǝv���܂��B�����Âł������čs���܂��B

�@���������F�����@�@�����F�܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

34�D�@�����鉺���H�t�߂̑͐ϕ������@2011.10.20

�@�Q�N���̎��K�̈ꕔ�Ƃ��āC�����鉺���H�t�߂̕\�w�͐ϕ����������{���܂����B�����̍^���͐ϕ����m�F����܂����B

�@

�@�����ɊC�l���͐ϕ�������C�C�C�C�Ƃ������ƂŒ������s���Ă��܂����C���Ăȑ͐ϑw�͔F�߂��܂���ł����B���̑���C�^���͐ϕ��ƍl�����鍻�w�𑽂��m�F���邱�Ƃ��o���܂����B�Ôg�͐ϕ��ɂ͍��ƓD�Ƃ�����܂��B���̒n�_�ł͓D���͐ϕ��������̂ł��傤���B����������ĔN�㑪������݂܂��B

�@���������F�������@�����F�Q�N���̎��K��u�҂Ƃ킽��C�܂��C�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

35�D�@�C�ݐN�H�������̂R�@2011.10.23

�@��䕽��̊C�ݐN�H�������������ɓ�̕��ցB���̓��͈����G��ȓ�ɂ��ăp�g���[�������{���܂����B��l����}��܂ł͍��l�͑��݂��܂���i��N���l�j���C�Ԋ��Ȗk�ɂ��Ă͑����k���Ȃ���l�͑��݂��܂��B�������C�����G��ȓ�̃G���A�͏]�����C�ݐN�H���������C�w�b�h�����h���݂�h����O�ʂ̔g�����u���b�N�̐ݒu�ȂǁC�h�~���d�ɍu�����Ă����ꏊ�ł��B���̃G���A�̖h����j���i���Łj�̎��Ԃ͈����G��Ȗk�Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قnj������C��������ł��B

�@

�@�R�������l�C�݁B�E�肪�C�C���艜�̐��ʂ͏��͐�͌��������g�Z�H�ɂ��g�傳�ꂽ���ʁB��̏㕔�͏����B

�@

�@�C�݂̉�ꂽ�h�g�炩��C���l���w�Z�i�����j������]�ށC�W�������ŁB�ƁX���P�����ꂽ���߂Ǝv����B

�@

�@�����͌����̗����ɉƁX���Ȃ�сC�������������������W���ł������C���݂͉Ƃ�1���������i��̂��ꂽ�Ǝv����j�B���艜�̏��т̒��ɂ���ʑ��n�ւ̈ē�������Ȍ`�Ŕ�������܂����B

�@

�@�h���炪�j��C�h����w��i�����j�ɃA�[�`�^�̊C�ݐ����V���ɂł��Ă��܂����B�h����{�͖̂w�ǔj��Ă��āC�܂�Ŗh���炪���ݒ�̂悤�Ɍ����܂��B�E�肪�����m�ŁC���~�`�̓���]�͖h����̔j��ӏ�����C�悪�N�����Ă���Ƃ���B

�@

�@�}��C�݁B�h���炪�j�ꂽ�ӏ����痤���ɐN������g�ł��ہB�E�肪�����m�B

�@

�@�h���炪���X�c���Ă��邪�C���`�𗯂߂Ȃ��B

�@

�@�g�c�l�̖h����w��̘A��������̂悤�Ȗx�荞�݁B�j�ꂽ�h����͐��ʍ���ݕӂɉ����Ď�O���牜�ɉ��тĂ���B

�@

�@�j���̉���C���C���̊C�݁B�]���̊K�i�t���̖h����͊K�i�������͂��Ɏc���āC���Ƃ͌��`�����B���ݖh����̈ʒu�͊C���ɐݒu����Ă���B

�@�c���5�n�_�̒f�ʑ��ʁi���ʂƂ̊W��2��������j�B�������C�s����Ƃ���ł��R���g���[���|�C���g�ɂ��Ă����h���炪�j��C���ʂ�����ȏ�ԁB�ł��C���̒����Ɍ����ď������܂��傤�B

�@���������F����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

36�D�@��ы�r��n�掩�R��h�E�ݑ������@2011.10.25

�@9��9���C16���Ɏ��{�������R��h�͐ϕ������̂���ɑ��҂ł��B

�@�������̌������ł͉��ϕ���ɕ��z�����r�I�Â�����i�ꕶ�ӊ��ȑO���x�j�̎��R��h�͐ϕ��ɂ��Ēf�ʒ����𑱂��Ă��܂��B��ʓI�ɁC�Â�����̎��R��h�n�`�͎��R��h���`���������͓����[���ɖ��ς���C���͓��̑��݂���m�F����Ă��Ȃ����Ƃ������̂ł��B

�@���̂悤�ɁC���R��h�̕��z�͉��ϕ���̒n�\�ʂ̒n�`�����Ƃɋc�_����Ă��܂����C�n�\�ʉ��S�����x�܂Ō@�肳���C�n���̒f�ʂ����Ƃɂ��̑͐ϓy�ʂ���̓I�ɎZ�o������C���ς��ꂽ���͓��ʒu�̕����͏d�v�ȑ�^����������̍����ƂȂ�܂��B�������Ԃ̂������ƂƂȂ�܂����C�����Âł��i�߂čs���\��ł��B

�@

�@�@��o�����͐ϕ��̋L�ڂ����Ă���Ƃ���ł��B���R��h���\������͐ϕ��͂��Ȃ蕡�G�ŁC����}�Ԃ̘A���������������ɁC�ǂ̂悤�ɒǐՂ��邩���傫�ȉۑ�ł����C���m�̌��ۂ���̓I�ɖ��炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@

�@������Ɨ͂���ꂽ�����Ȃ̂ɁC���y�Ȃ����Ă��܂��܂����ˁB

�@��]���a���i���֎~�ł��B

�@���������F�킽��@�@�������F�������C�܂��C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

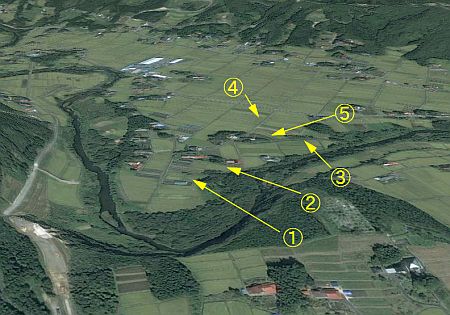

37�D�@��ы�Ð�ق��̋��͓����w�@2011.10.27

�@2�N���̎��K�ŁC��䕽�쒆���Ɍ����鎩�R��h�|���͓��n�`�����w���܂����B�n�\�N���̏�Ԃ�y�n���p�C������2011.03.11�̒Ôg�N���C�Z���͈͂ɂ��Č��ĉ��܂����B

�@����́C��ы�Ð�t�߂̋��͓��ł��B�ʐ^�̉������O���Ɍ����ċ��͓����ʉ߂��Ă��܂��B���ݒn�\�͐��c�ł����C�@����s���ƒn�\�����2.5���ɉ͓��������������̉͏��͐ϕ����m�F����܂��B�����̉͏����玩�R��h�N���X�g�܂ł̕W�����͖�4.5���ł��B

�@

�@���̋��͓��i�E������E��O��ʉ߁j�́C3.11�̒Ôg�ɂ��S�ʓI�ɐZ�����܂����B�Ôg�̐N���o�H�͎ʐ^�ׂ̍��p���H�ł��B�ʐ^�̉��̕����㗬���ł����C�����ŗp���H���������č��ɃJ�[�u���܂��B���̃J�[�u�̂�����ł͗����ɉ���������Ă������ꂫ�ŗp���H�̃t�F���X���ό`�E�j��Ă��܂��B

�@

�@�n��\�z�w�Ȃ�2�N���ł��B

�@������́C����s���]�c�ɖ��ĂɎc�鋌�͓��ł��B��O����E���ɃJ�[�u���ė��ꂽ���Ղł��B�Â��Ȕ_�����i�ł����C���͓��◼�݂̎��R��h���`�����ꂽ���̑�^���Ɏv����y���܂����B

�@�[�~���̊F�l�C�����͗L���������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

38�D�@�ߐ여�抮�V���͊ݒi�u�����@2011.10.30

�@���B�̌������ł͊��V���͊ݒi�u�n�`�����̐V�W�J��ڎw���āC���ʉ��ł�����Ƃ��������𑱂��Ă��܂��B�܂��܂����ʂ��o���Ȃ������m��܂��C�����I�ȓW�]�Œn�`�w�̎��̓W�J�Ɍ����Ă̏����ł��B

�@

�@��̐}�ɂ���T�̒n�_�ő͐ϑw�̒����Ƒ͐ϕ��̃T���v�����O�����{���܂����B�@�`�C�܂ł́C�قڑ_���ʂ�̃T���v�����O���ł����Ǝv���܂����C�D�ɂ��Ă͒����ɍ��I�w�ɂ������Ă��܂��܂����B�悭�l������m���ɂ����łȂ��Ă͂����Ȃ������Ǝv���܂��B

�@

�@�����͇@�n�_�ŁC�ߐ�̊��V���i�u�T�`�W�ʂ̂����C�ł��Ⴂ�ʂ̏�ł��B�x�k�c�̒������班���k���Œ��������܂����B�ꕔ�ɋ��͓�������C140cm�̐[�x����i�u�\���w�����o����܂����B

�@

�@�A�n�_�͈ߐ�V�ʏ�ł��i�E��ɂ���R�͇U�ʂƂ̒i�u�R�j�B���I�w�܂ł̐[�x�͐C�ꕔ��90cm�̑w���̑͐ϕ���������C�̎悵�܂����B

�@

�@������͇B�n�_�ŁC�ߐ�U�ʏ�ł��i�E�̊R�͇T�ʂƂ̒i�u�R�j�B�i�u�\���w�͒n�\�ʒ����ɂ���C�ꕔ�ɂP�����x�̑͐ϕ�������Ƃ��낪����܂��B

�@

�@������͇C�n�_�ł��B�ߐ�T�ʏ�ł̒������i�ŁC�E��̒Ⴂ�i�u�R������ŏ�ʂ̕X���̒i�u�ʂ��אڂ��܂��B�n�\����40cm�t�߂ɍ��I�w������܂����C�i�^���j�i�u�R����26m���ꂽ�n�_��2m�̌����̖��ϑ͐ϕ����m�F����܂����B

�@

�@����͇D�n�_�ł��B�ߐ�T�ʏ�Ɏc���ꂽ���͓��n�`�ł��B�����́C���͓����ϑ͐ϕ����w�ǖ����C���c�ʉ��̍k��y�����ɂ́C�قڑS��ɒi�u�I�w�����݂��Ă��܂����B

���������F�܂��@�@�����F�������C�킽��C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

39�D�@�j�������R��h����ѕl���͐ϕ������@2011.11.01

�@���āC���ǂ��͘j�����E�R�����ɍL����l���n�`�̌`�����������߁C�ÒÔg��Í^���P�����̌Òn�`�������Ƃ��s���Ă���܂��B����͏]����U�l���Ƃ��ĕ��ނ���Ă����n�`�ɏœ_�����āC���̓������ɍL�����T�l���Ƃ̊Ԃ̒�Ԏ��n�N��̍Ċm�F�̂��߁C�����̎���s���܂����B

�@

�@�����͈����G��E�݂̍��{��Ƃ����n��ł��B���̂�����ɂ͎��ӂ̐��c�i��w���n�j���1m���x�n�Ղ̍����u�����n�v�����z���Ă��܂��B����܂ł̌����ł͒n�`�̘A�����������ɕl���̈ꕔ�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă��܂������C����̈�A�̑͐ϕ������ŁC�^���͐ϕ��ɂ��`�����ꂽ���R��h�n�`�ł��邱�Ƃ����������܂��B���̐V���ȓW�J�͎�����������܂ōs���Ă����^���͐ϑw�`�������Ƃ̌��ˍ�������C��ϒ��a�I�Ȑ��ʂƂȂ肻���ł��B

�@

�@������́C�]����U�l���Ƃ���Ă����u�����n�v�̓������ł��B��Ԏ��n�̔N�ォ��C�]���̔N��ς����������Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B�����ɂ͒Ôg�͐ϕ��Ǝv����͐ϕ������w���o�Ă��āC�M�d�Ȏ����ƂȂ肻���ł��B

�@����I�ɋx�e���̂��猤�����ł��B

�@����I�ɋx�e���̂��猤�����ł��B

�@����ɋC�������������܂������C���̓��͏H����̗ǂ��V�C�ł����B��A�̖�O�����̏C��������Ə����Ŕ����o�������ł��B���猤�̌������B�������Ԕ�ꂪ�ݐς��Ă��܂����ˁB���Ə����C�T�d�Ɋ撣��܂��傤�B

���������F�ӂ��������@�@���������F�������C�܂��C�킽��C����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

40�D�@1�N���̎��K���@2011.10.31

�@���ɂ��͏����O�サ�܂����C1�N���̎��K�Œn�`�}�𗧑̉�����n�`�͌^�̍�Ƃ����{���܂����B���s�X�n�����̈��q�`�F�����n����蕪�����č쐬�B

�@�͊ݒi�u��

�@�͊ݒi�u���@�y�Η����n�i���̂P�j��

�y�Η����n�i���̂Q�j��

�y�Η����n�i���̂Q�j���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

41�D�@�C�ݐN�H�������̂S�i���߂�����j�@2011.11.02

�@���N�̊C�ݐN�H���������߂�����̒����ƂȂ�܂����B���N�͒Ôg�Ŕj�ꂽ�i�{���͒n�k�Ŕj�ꂽ����������͂������ǁC����͌����Ȃ��Ȃ��Ă���j�h����̕����H����C�h����w��́u�����x��v�̑��݂̂��߁C�����̒�_�ւ̃A�v���[�`�ɍ������܂����B��X�̎�������C���ׂĂ̒�_�ł̒������������܂����B�l�̑��ʂƓ����ɋL�^�����ʐ^�́C���ڂ������̂ŁC2011�N10�����_�ł̐�䕽��̊C�݂̑S����L�^���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@

�@����́C�����G��͌��ȓ�̒f�ʑ��ʂ����{�B�ʐ^�͒��C���̊C�݂ł����C�h���炪�Ռ`���Ȃ����ӂ���Ă��܂����i�E�肪�C�j�B

�@

�@���̊C�ȓ�̖h������C�ꕔ�������S���ԂŁC�h���炪�ȑO�ǂ��ɂ�����������肷�邱�Ƃ��獢��ł��B�ʐ^�͒��̊C����g�c�l�ɂ����Ă̖h����̗l�q�B�����̖h����̑O�ʂ��e�g���|�b�g�ŕی삷��^�C�v�ł����B

�@

�@

�@�@�u�h����41�ԁv�ɂ͂���34�N�ԁC���k�c��͌���C�l�́u�Ē���10�v�̓d���Ɠ��l�ɁC�ڈ�Ƃ��đ�ς����b�ɂȂ�܂����B�Ē���10�́C�s���s���ł����C�h����41�Ԃ͑傫���j����C�����ɋ��Ă���܂����B�����̖ڈ��̏��łƂƂ��ɁC���̈�A�̒����͖�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@

�@����3�N�ԁC�C�ݐN�H�̒����𐿂������Ă���ėL���������܂��B

�@���ݐi�߂��Ă���h���牞�}�H���ł͒Ôg�̂��Ƃ����l���Ă��Ȃ��悤�ł��B���͐�̉͌��ɑ������钪�̏o����������S�ɍǂ���悤�Ƃ��Ă��܂��B���N�t�ȍ~�̓����ʔ×����^���ɂ��Z�����̑���ƒ��������ڂɕ����ԗl�ł��B�C�݂ɖʂ��鎩���̂⍑���Ȃ̊F����C�����Ċ֘A�ψ���ɏo�Ȃ��Ă���w���o���҂̊F����C����ő��v�ł����H

���������F�����@�@�⍲�F�܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

42�D�@���B�s�����ڈ�Ր����̒n�`�ʒ����@2011.1103

�@���N���E������Y�o�^�ƂȂ����u�����v�ł����C�ŏ��̓o�^����O����Ă��܂����̂����B�s�̔����ڂƒ��҃����p���Ղł��B���B�́C�����𐢊E������Y�o�^�ɒlj��o�^�ł���悤�C�n�`�w�̗��ꂩ��C�ߋ��̒n�`�������s���Ă��܂��B

�@

�@��N��A�̒f�ʒ������s���C��������̋��͓��̑��݂��m�F���悤�Ƃ��܂������C������܂���ł����B���Ƃ���B�̒f�ʂŁC���l�̒������s�����Ƃ���C��͂蕽������̋��͓��̑��݂͊m�F�ł��܂���ł����B

�@

�@���n��̊�Պ�̊⑊�ł��B80�����̋�����13�{�̊ȈՃ{�[�����O���������{���܂����B�ő�[�x��4m�ŁC�����炭�ꕶ����܂œ��B�������̂ƍl�����܂��B����C�n�\�t�߂̔��@�������ʂƏƂ炵���킹�Ȃ��猟����i�߂܂��B

�@�y�w�͋ɂ߂ĔS�����傫���C4�l�ŗ͂����Ă��C�ȈՃ{�[�����O�̌@�킪�X�g�b�v���Ă��܂���Ԃł��B

�@�����͉����������猤�S�N���̊F����C�L���������܂����B

���������F�܂��@�@�������F�����C�킽��C������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

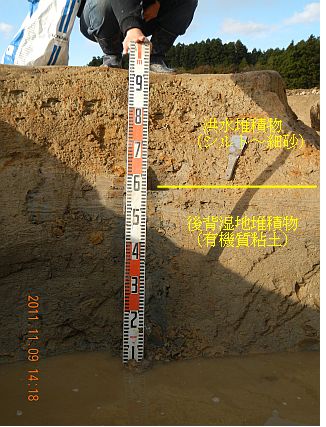

43�D�@�c�K���̈�Ղ����Ă��܂����@2011.11.09

�@���������b�ɂȂ��Ă���C�c�K���k������Ղ̓�ɂ����Ք��@��������ō^���͐ϕ������Ă��܂����B�ꕶ����ӊ��ȍ~�C�Õ�����ȑO�ɑ�K�͂ȍ^��������C���ʂ̍^���͐ϕ��������L�����Ă��܂����B

�@����̕��i�ł��i���̕�����]�ށj�B

�@���̈�Ղł͌Ñ�̑�H��͐�Ղ���������Ă��܂��i�ʐ^�Ƃ͕ʂ̈ʒu�j�B

�@�@�@�@�@

�@�����Ɏʂ��Ă���͐ϑw�́C���w����w���n�I�Ȓn�`�����ł̑͐ϕ��ŁC��w���������^���ł����炳�ꂽ�͐ϕ��̗l�Ɍ����܂��B��w�̑͐ϕ��������炳�ꂽ����̓�������㑱���čs�������ƍl���Ă��܂��B������̍\���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

44�D�@kera-ken �i���{�[�~���j�w���\������I�@2011.11.09

�@���猤�����o�[���w���\������܂����B

�@�����̊w������ł��B�ӂ݂�����́C�{�˓��̌Òn����̂̒Ôg���Ղɂ��Ă��������Ă��܂��B

�@�ڍׂ͓��k�w�@��w�z�[���y�[�W���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

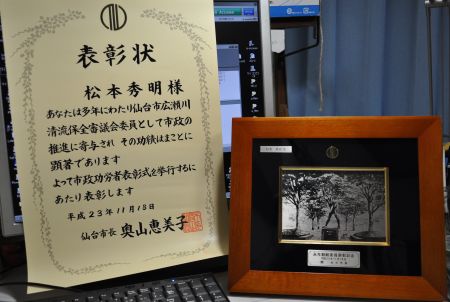

45�D�@�{�錧�����w�Z�Љ�Ȍ�����i�n������j�̐搶�������}������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011.11.18

�@���Z�E��w���ƘA�g�����̂��߁C�{�錧�����w�Z�Љ�Ȍ�����i�n������j�̐搶��28�����C���k�w�@��w���{�w���̃L�����p�X�ɂ����ʼn������܂����B�n������Ɋ֘A���鉉�K�i�[�~�j�����Ē�������C�͋[���Ƃɂ��Q���������肵�Ȃ���C��w�ł̒n���֘A�̋���̈�U�����Ē����܂����B���ǂ��̃[�~���Ǝ����́C���̎��ꏀ���◠�����Ŋ��܂����B�i������C�ʐ^���L��܂���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

46�D�@���{�������Z���^�[�ɂĎ������u���@2011.11.20

�@

�@�@�u�n�w����킩���Ɨ��{�̗��j�v�Ƒ肷��u���𗘕{�������z�[���Ŏ��{���܂����B�n�N�҂𒆐S�ɑ����̂��Q�����܂����B�ꕶ����ɁC���k�c�쉺�����ɍL��ȓ���]���L�����Ă������Ƃ𒆐S�ɘb�������Ē����܂����B

�@�u����̎���������ŁC��w�̊w�����@���ɕs�����ł��邩���������ċA���Ă��܂����B�����̋��y�j�����Ƃ̕��X�ɒ��ڂ���ł������ƁC�F�l���̂��x�����C���ꂩ������B�̌����W�����C�܂��b���Ē��������Ǝv���܂��B�����b���������������l�C�L���������܂����B�i��ÁF���{�����y�j��E��ؗ��j�T�K�̉�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

47�D�@�������\������܂����i�N���Ƃ����ŏ܁H�j�@2011.11.22

�@11��18���ɁC�s�����J�҂̕\����������܂����B�����͌������Ȃ��d���̂��߁C���^�������Ȃ��܂������C���̎ʐ^�̂悤�ȕ\����ƋL�O�i�Ղ��܂����B

�@

�@�������ʂȂ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂�����ǁC�i���߂����܂����B���̕\����Ɍ����������̎d�������ꂩ�炵�Ȃ�������C�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

48�D�@Seoul �ɂĎ����u���@2011.12.09�`11

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�؍��̃\�E����w

�@�؍��̃\�E���Łu�؍��n���w��v�iThe Association of Korean Geographers�j��

��1��w�p���J�Â���܂����B�]���؍��ɂ͑�ؒn���w�����܂������C

����ƕ��������قɂ���Academic Party �̂悤�ł��B

�@������w�̓c���搶�Ǝ����i���{�j���O���l�Ƃ��ď�����C�n�`�̐l���ς�Mirenium Hazard�ɂ��ču�����s���܂����B�����́C�V���Ȋw��̔����ɂ�����C����n���w�������ׂ�������Љ�ւ̍v���ɂ��āC�u���̍Ō�̕����ňӌ����q�ׂ����Ē����܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�E����w����w��

�@�\�E����w����w���Ɍf����ꂽ�w�p���̉��f���i���H�̏�Ɍf�����Ă��鉡�f�������ꂾ�����ł����C�����ɂ͓ǂ߂܂���j�B

�@

�@������w�̓c�������̍u�����i�B�����͂���ɑ����ču�����܂����B���ꂼ�ꂨ��́C

TAMURA, Toshikazu: Studies of artificial landform transformation in Japanese geography: a tentative review.

MATSUMOTO, Hide-aki :2011 Mega-tsunami and Paleo-mega-tsunami Deposit on the Sendai Coastal Lowland, Northeast Japan.

�ł��B

�@

�@�A��̐m�썑�ۋ�`�ł́C����ȍÂ������݂��܂����B

�@

�@����s�@������������C�Ăъw���Ɩ��̗��ł��B���ꂱ������ЊQ�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

49�D�����Ō����C�����^���[�Ƒ��㎛ 2011.12.12

�@

�@�����̎Ō����ł��B�����̎����̎d���͂��̋߂��ň��������܂��B�\�E�����炱���ɒ��s���܂����B

�@�����ǁC�����ǁC�䂪��炵�C�炭�ɂȂ炸�B�E�ꂩ����厖�ɂ��ꂸ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

50�D�@�{�˓��C�ЊQ�����@2011.12.18/�@12.24

�@���B�̌������ł́C�������s�{�˓��̒Ôg��Ζʕ���Ȃǂ̍ЊQ�������s���Ă��܂��B���̓���3�N���𒆐S�ɁC�Ζʕ��������o���邽�߂̒����n�_�I���ړI�Ɍ��n�ɓ���܂����B���O�Ɏ��{���Ă����ʐ^���ǂƌ���̒n�`�Ƃ����r�ׂȂ���n�`�ώ@���s���܂����B

�@

�@�{�˓���l�ɑ����J�ꕽ��ł��B�{�˂ł͍ł��L����n�ł��B�쓌�ɊJ���Ă��邽��2011.3.11�̒Ôg�ł��C�݂����Pkm�����ɂ�����ʐ^�̒n�_�܂Łi�ʐ^�����C�݁j�Ôg���N�����Ă��܂����B���B�͂������l�̒J�ƌĂ�ł��܂��B

�@

�@�����͑�l�̒J�̍��ݑ��x�J�̏㗬���ł��B��̂̎Ζʕ���ɂ��y���̑͐ς��F�߂��܂��B�������͐�N�����N���O�̂��Ƃ����m��܂���B�������C�Ôg����ł͂Ȃ��C��N�K�͂̋���y���ЊQ���z����Ɏ��߂Ă����K�v������܂��B

�@

�@�����͑�l�W���̖k���Ɉʒu����u�˂̘[���ł��B�|�тɂȂ��Ă���Ƃ���ɂ́C�ߋ��̓y�Η��ɂ��Ǝv����y������ʂɑ͐ς��C�J�߂Ă��܂��B

�@

�@�����ł��������������\���������ł����B

�@���B�̌������ł́C�{�˂̕����̂��߁C�����Ĉ��S�ȕ�炵���c�ނ��Ƃ��ł���悤�C�ЊQ�����̒����𑱂��Ă䂫�܂��B

�ǐL�F12��24���ɂ����̒������p�����܂����B

�������F�ӂ݂��C�܂��C�ȂC��傤�C�����C���C�����Ă�����4�N��+����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

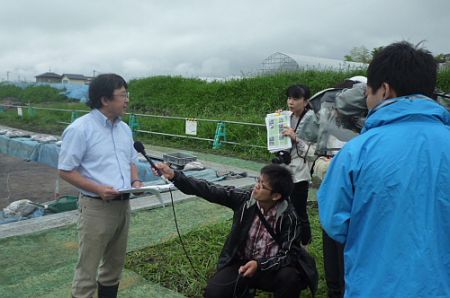

51�D�@���m�������t�߂ł̒Ôg�͐ϕ���ޑΉ��iTV�����j�@2011.12.20

�@�e���r�ǂ���̎�ވ˗�������C�B�`��Ղ̖k�ɂ���u���m�������v����̂����͂̉��C2000�N�O�̒Ôg�͐ϕ��i���w�j���ēx���o���܂����B

�@

�@�킽��N�C�������N�C�܂���q����B�́C�Ôg�͐ϕ��̑��݊m�F�����O�ɂ��Ă���܂����B

�@

�@���፬����̊������ł������C��ނɋ��͂��邱�Ƃ��ł��ėǂ������ł��B���̂悤�Ȍ`�Ŏ��B�̌������ʂ�����C�Ђ��Ă͐l�X��s���́u��N�K�͂̍ЊQ�v�ւ̗��������܂邱�Ƃ�����Ă��܂��B

�@�ÒÔg���o�ɂ��ẮC����̋���Ôg���Ă��̏d�v������ʂɗ��������悤�ɂ��Ȃ��ė��܂����B���B�͒Ôg�Ɠ������s�Ői�߂Ă���C����^���������o�Ɋւ�钲���E�����ɂ����͂������Ă��܂��B

�@�������C�e��Ɩ��Ŏ��Ԃ��D���Ă���C��ύ���ȏɂ���܂��B�w������ƈꏏ�ɂǂ�ǂ���i�߂čs�������̂ł����C����E�����Ɋ����鎞�Ԃ��ǂ�ǂ�D���Ă�����w�̌���C�����Ď��Ԋ��ɑg�܂ꂽ�u�`����������ł���ƐM���Ă���W�����̍l�����C����ЊQ�Ɠ��l�ɁC����̓��{�̑��ۂ����E����J�����ׂ����ł��C�C�C�C�C�C�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

52�D�@�{�˓��@�B�{�[�����O�@2012.01.17

�@���B�̌������ł͓������s�̍ЊQ�����֘A���Ƃɋ��͂��C�{�˒n��̉ߋ�����N�Ԃ̍ЊQ�����𖾂炩�ɂ��邽�߂̒������s���Ă��܂��B

�@

�@�ߋ��̑�ЊQ�Ƃ��Ē��ڂ��Ă���̂͑�K�͓y�Η��ł��B�e�n�ŒÔg�ւ̖h�ЂƂ��č���ړ]���b��ɂȂ��Ă��܂����C����ړ]�͋u�˒n�[���̑������܂��B���̏ꍇ�C�u�ˎΖʂ�w�ɂ��邱�ƂɂȂ�C��K�͓y�Η��ɂ��V���Ȕ�Q�̔��������O����܂��B���B�͍��C���̓y�Η������̍��Ղ�n�w���狁�߂邱�ƂŁC���̋���^���C����ы���ΖʍЊQ�ւ̔��������N���悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@��̎ʐ^�͋{�˓��̒J�ꕽ�암�̑͐ϕ������̗l�q�ł��B���̂悤�Ȓ����𓇂̏\���J���ōs���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

53�D�@���k��w���Ȋw�����Ȏ�Ðk�Ѓt�H�[�����@2012.01.18

�@���s���f�B�A�e�[�N�ŊJ�Â��ꂽ�C�u�Ôg�͐ϕ��F�ߋ��C���݁C�����đ�v�Ƒ肷��C

���k��w��w�@���Ȋw�����Ȏ�Â̐k�Ѓt�H�[�����i��6��j�ŁC�Z���u����1��S�����܂����B���猤�����́u�ÒÔg�͐ϕ��̕��z�v�Ƃ����薼�Řb�����܂����B�ق��̍u���ł͒Ôg�͐ϕ��̉��w���͂��s���C2011�N�̒Ôg�͐ϕ��Ɋ܂܂������I�Ȍ��f�ɂ��Ď��グ���Ă���C�͐ϕ�������ߋ��̒Ôg�̑k����E��D�w���狁�߂邱�Ƃ��ł������Ȋ��G�܂������C�����̂���ƁC1000�`����N�y�w���Ōo�߂����ÒÔg�͐ϕ����̉��w�I�g���̈Ⴂ��C�Ôg�͐ϕ��̋������ɂ��Ă̍l�����ɂ��āC�������čs���K�v������ȁC�Ƃ�����ۂ��܂����B

�@

�@��Еt�����I���āC������ɂ���Ƃ���ł��B���\�����̐l���t�H�[�����ɏW�܂��Ă��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

54�D�@���k�w�@��w��ÁC�n��ЊQ�Ɗ��Ǝ㐫�̍�����c�@2012.01.20

�@�@���k�w�@��w�n��\�z�w�Ȃ����S�ƂȂ��Đi�߂Ă���C�����Ȋw�Ȏ�����w�헪�I������Ռ`���x�����Ɓu�n��ЊQ�Ɗ��Ǝ㐫�̍����v�̑�1�ۉ�c����ђn���c���y��L�����p�X�ŊJ�Â���܂����B

�@

�@���{���͂��߁C�؍��C�^�C�C�x�g�i���C��������C6���̒����Ȍ����҂����������C���ꂩ��̎��ƓW�J�ɂ��Ẳ�c�����J�ōs���܂����B

�@�ʐ^�́C�؍����炨���ʼn��������@���@���g�����@�Ɓ@�p�@�u�T�����ł��i���łɎ����j�B����l�ɂ͂���܂ł��C�[�~���B�����n�ł����b�ɂȂ��Ă��܂��B����l�̐搶���͎Ζʕ����y�Η������ɂ��āC�؍��ł̌�������ɂ��Ă��b�������܂����B�n���c�ł͎��������������b������Ē����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

55�D�@�؍��̐搶���Ɣ�Вn���@2012.01.21

�@

�@�����́C���k��w�̕���搶�̂����͂ŒÔg��Вn�̌�����؍��̐搶���ɂ����Ē����C����̖h�Ђɂ��Ĉӌ�������v���܂����B

�@

�@�p�@�搶�ł��B

�@����C�݂��ɋ��͂��ēy���ЊQ�̌�����W�J���邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

56�D�@�n��\�z�w�Ȏ��R�n���_���\���@2012.01.28

�@���N�x���C���_���\�����ɂƂ�s���܂����B���{����������͉��L�̂R��������܂łQ�N�Ԃ̐��ʂ\���܂����B

�@

�@���\����I���āC�ق��Ƃ����u�Ԃł��B

�@���\��͋e�n�[�~�C�{��[�~�C���{�[�~�̍����ŁC18���̔��\������܂����B���{�[�~�̔��\�薼�͉��̒ʂ�ł��B��������֘A�w��ł̔��\�ɏ\�ɂ��Ȃ����̂ŁC�����w���_���Ƃ��Ĕ��\���čs���܂��B����܂ŏ��{�������Ƃ��čs���Ă����������ʂ��x�[�X�ɁC�����̐��ʂ��i�i�ɐi�W���������̂ŁC�����Ƃ��Čւ�ɂ��Ă���w���B�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L

�@�F�J�@ �^���F�L����C�ߐ여��ɂ����銮�V���C�ݒi�u�̌`���Ɖ͏����x�̕ϓ�

�@���X�؍O���F���k�c�쉺�����ϒ�n�̊��Ζ��ωߒ�

�@�g�c�@�@�q�@�F���R��h�n�`�̌`���Ƃ���ɔ����y���͐ϗʂ̐���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�Q�������R�N���������Ă̋L�O�ʐ^�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

57�D�@�l�ԏ��w�����ȁ@�C�m�_�����\���@2012.02.14

�@�P��̑�w�@�C�m�ے��i�l�ԏ��w�����Ȕ��m�ے��O���j�̌����_�����\���ь������₪2��14���ɍs���܂����B�C�m�C���҂͑S�̂�10�����ł��B

�@

�@�������̌�����������C���{�W�q���u���ϕ���ɂ�����ꕶ���㒆���ȍ~�̌Òn���̕ω��v�Ƒ肵�āC��䕽��암�̕l���̌`�������̍Č������s���ƂƂ��ɁC���u���̊C�v�̐����Ƃ��̌��`�̌`�����������߂܂����B�Ƃ��ɁC�l���Ƃ����n�`�͉ߋ��̊C�ݐ��̈ʒu�������n�`�ŁC���̈ʒu�ƌ`���N��͉ߋ��̋���Ôg�P���̗�����Ôg�̑k�㋗�������߂�ۂɕs���ȏ��ł��B�{�����ɂ��C�]���̗�̑Δ�ƌ`���N����C�����C������̎��R��h�`���Ƃ̔N��I��������������C���m�ȊC�ݐ��̑O�i�ߒ������炩�ɂ���܂����B��������ƂɒÔg�͐ϕ��̒ǐՂ����K�m�ɍs������̂Ɗ��҂��Ă��܂��B

�@�ʐ^�Ɏʂ��Ă���j���̌��p�͋{��搶�i��O�j�Ƃ��猤�����ł����C�����Ƃ��㓪���ɂ������ј\�����Ă��܂����B

�@

�@��w�@�����Ȓ��̍���搶�ɂ��Y�̂����A�ł��B�����2���̎ʐ^���f�ڂ��Ă݂�ƁC�̂̐t�R�n��������f�i�����镗�i�ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

58�D�@���N�̃o�����^�C���́C�q����쐬�`���R�r�X�P�b�g�@2012.02.14

�@

�@�������̂킽��N���C�r�X�P�b�g�����H���āC�u�`���R�r�X�P�b�g���O����v������Ă���܂����B�������Ɋ֘A����l�����̖��O�����܂�Ă��܂��B

�@

�@�����̖��O�������Ă���r�X�P�b�g���J���ƁC

�@�����ȍH�v���{���ꂽ��̍���i�ł��邱�Ƃ�������܂��B�܁@(T_T)�B

�@�킽��N���肪�Ƃ��������܂��B���_�v�|�̕����X�����ˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

59�D�@�ꕶ���u�Q������v���w�C�����āD�D�D

�@�������s�{�˂ɂ���ꕶ�����j�����َ�Â̕����v���W�F�N�g�̈�[�Ƃ��Č@�킳�ꂽ�n���{�[�����O�̐��ʂ��C�����ْ��̎�ɂ���āu�Q������v�œ͂����܂����B�@��͓ޑq�����̒n���R���T������̓��ʂ̂��z���ŁC���}�ł��������J�ɍs���܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

�@

�@�����J���ƁC�J��͐ϕ��̒��ɒÔg�͐ϕ��Ǝv���鍻�̔��w���������m�F����܂��B���̂ق��C�y�Η��N���̑͐ϑw�������܂��B

�@

�@�������̌������ł́C�����̋M�d�Ȏ������\�Ɋ������ĉߋ��̒n�`�E�C����̕ϓ��⋐��ЊQ�̗����J�ɕ������čs���܂��B�V�N�x�̂S�N�����C�{�˂̕����ƕ������ۑS�ɍv�����ׂ��r�܂��肵�ăR�A�̓�����҂��Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

60�D�@�{�˓��̃R�A�ώ@�@2012.02.18

�@�����͋ߍ��C��w�Ɩ����Z�̂��߁C�������ɂ͖w�Ǒ؍݂ł��܂���B���B�̃L�����p�X�́C�Ȃ�����W���ɂ͑ދ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁC��w�Ɩ����ς܂��Ă���̌����̂��߂̎��Ԃ��ɂ߂Č����Ă��܂��B����܂Ŏ������o�������ǂ̑�w�ł��C�w���⋳���͖钆�܂Ō����������s���Ă��܂����B�����̏ꍇ�C���̖钆�̎��ԑтɐV�����A�C�f�B�A���l��������C�܂Ƃ߂̎d�����ł����̂ł����C���̃L�����p�X�̋t����V�X�e���ɂ͂��܂��ɓ��܂���B

�@�������L�����p�X�ɑ؍݂���͂��Ȏ��Ԃ�҂��\���āC�[�~���B�͏����Âł����{�[�����O�R�A�̊ώ@�ƒ���}�Â�����s���Ă��܂��B

�@�@

�@��̎ʐ^�͏�̕����n�㑤�C���̕����[�����ł��B�����ǍD�Ȓ����`�ח��������Ȃ��Ƃ��Q�����݂��Ă��܂��B�����āC�ق��̃{�[�����O�R�A�ł͎x�J����̓y�Η��ŋ������ꂽ�ƍl������p�I������e�����w���������m�F����Ă��܂��B

�@����ꂽ���Ԃ̒��ł̍�ƂŁC���Ƃ��čr���ۂ����Ȃ�܂����C�ǂ����ʂ邽�߂Ɋ撣���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�ƒS���CGeneral Manager�C�������C�����E����̉��l21�ʑ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

61�D�@�����Y�ɖʂ���J�̃R�A�ώ@�D�D�D2012.03..22

�������̎d���͂܂��I����Ă��܂���B�������s�{�˓��̎��l�L�ˊ֘A�̒���������܂��B�����ł͎��l�L�˂̔��@�����ƘA�g���āC���͂̒n�`���ǂ̂悤�ɕω������̂��𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@�@

�@��̎ʐ^�͎��l�L�ˁi���݂̂��邠����j�k���ɓW�J��������Y�i����������j�Ƃ������[������]�ɖʂ���J�ꕽ��ł��B�R�̊ۈ�͋@�B�{�[�����O�����n�_�ł��B������ꕶ�C�i�ŊC���N�������Ǝv����̂ł����C�L�k��L�k�Ђ��܂͐ϕ����S���݂��܂���B����̉ۑ�ł�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@��N����̋��͂ȏ����l�ł���Ӂ[����i���j�����͂Ɏ�`���Ă���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

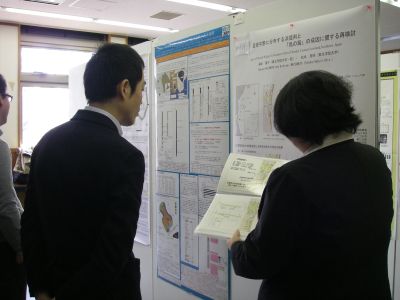

62�D�@���{�n���w��ʼn@���̓��{���w��\��v���܂����@2012.03.28

�@���āC����23�N�x���C�����������w������ɂ��w��ł̔��\���s���܂����B���̎ʐ^�͎�s��w������3��28-29���ɊJ�Â��ꂽ���{�n���w��t�G�w�p���̉�������ł��B

�@

�@�E���̂ӂ����������C��䕽��암�̕l���̌`���N��ɂ��ă|�X�^�[���\���s���܂����B

�@

�@�ŏ��ْ͋����Ă���悤�ł������C�����̗����҂�����C����ɓ��čŌ�̕��͓��X�Ƃ������̂ł����B��ς����l�ł����B�w��ł͑����̌����҂Ɏ��ۂɉ���ċc�_���邱�Ƃ��ł��ėǂ������ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�

63�D���N�x�̎d���[���@2012.03.31

�@���N�x�͑�k�Ђ���͂��܂�C��ɏu���̔��f��Ή������߂���N�ł����B�}�X�R�~�̕��X�������K�˂ė����C�������̎d���𐳊m�ɓ`���Ē������߂Ɏ�X��J��v���܂����B�[�~���̊F�l�ɂ���ς���J�������������ɂ��ւ�炸�C�\���Ȃ��x�����C�����ɔN�x���I�����邱�Ƃ��ł��܂����B�L���������܂��B

�@���̊ԁC�_�����ҁC���Ђ̕��S�Q���C�w��̔��\10�����炢�i�����Ă��܂���j�C�e��s�������u���ȂǁC�������ɂƂ��Ă��i�W�̔N�x�ł�����܂����B����C��w��w��^�c�̖ʂł�����Ȃ�̖�����S���C���ߖ��X�P�W���[���ň�N���߂����܂����B

�@�k�Д�������͐����̊�@�Ɍ������C�Ăɂ̓G�A�R���ݔ��̂Ȃ��E��œ|��C�|��Ȃ�����w�����ނ��쐬���C��������������Ɏ�肩����H����́C�قƂ�nj������̊w���̖ʓ|���݂鎞�Ԃ����Ȃ��Ƃ����C�{���]�|�̎������߂����܂����B����Ȓ��ł��e�E����̗v�]�͐₦�ԂȂ��C�܂��C�̒��s�ǂ̐e����삷��ȂǁC����Ӗ��ꐶ�̒��ň�ԖZ�����i�u�[�������v�Ə����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���j��N�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̖Z�����̒��ł��C����̗ǂ����Ƃ�����C�������������g���āC����͂�������ƍ��𐘂������������ɓ����čs�������ƍl���Ă���܂��i���������j�B

�@�N�x���ɂ�����C���x�����������������������w�������ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���猤�@���{�G��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������֖߂�